地方性風

地方性風可以歸納為周期性的和非周期性的兩類,前者如海(湖)陸風、山谷風(坡風)、冰川風等,后者如焚風、布拉風、峽谷風等。

地方性風可以歸納為周期性的和非周期性的兩類,前者如海(湖)陸風、山谷風(坡風)、冰川風等,后者如焚風、布拉風、峽谷風等。

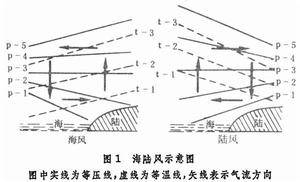

海(湖)陸風 一種由于水陸間熱力性質不同而形成的以一日為周期的方向相反的地方性風系(圖1)。

地方性風

地方性風

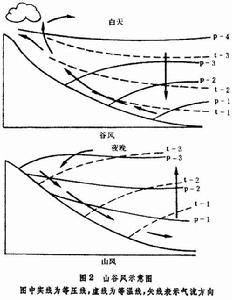

山谷風(坡風) 因山坡和谷地受熱不均勻而引起以一日為周期的方向相反的地方性風系(圖2)。

地方性風

地方性風

冰川風 在冰川谷地中,由于冰川表面上空氣溫度比谷中同高度空氣溫度低,冷而重的空氣在冰川上形成沿冰川向下坡方向流動的風。如果冰川足夠大,可全天盛行冰川風,還可擴展到離冰川前端更遠的地方,冰川風厚度也大。冰川面上空氣溫度和谷中同高度空氣溫度溫差有日變化,雖然冰川風的風向全日不變,但風速有以24小時為周期的日變化。

焚風 越山氣流迅速下沉到較低山麓或平原上所形成的干熱風。是一種由地形作用形成的地方性風。越山氣流在迎風坡上被迫抬升而逐漸降溫,水汽凝結,引起降雨,空氣變干,越過山頂后沿坡下沉,氣溫上升。這是由于在迎風坡上水汽飽和,氣溫隨高度按濕絕熱過程變化,即每上升100米降溫約0.6℃,而背風坡不飽和氣流則按干絕熱過程變化,每下降100米增溫1℃左右,因此背風坡同高度上氣溫就要比迎風坡上高得多,使得到達背風坡下部和山麓的氣流既熱又干。強烈的焚風所經之處,植物迅速發黃以至枯萎,猶如經火焚烤,故稱焚風。焚風德語為“f?hn”,一說源于拉丁文“Favonius”,意為西風;一說源于古哥特語“f?n”,意為火。焚風最初指發生在歐洲阿爾卑斯山北麓的干熱風。北美洲落基山東坡的欽諾克風、 伊朗的薩蒙風、 新西蘭的諾爾威斯脫風等都屬于這一類風。中國大興安嶺東坡、天山南坡、喜馬拉雅山北坡、橫斷山脈河谷等地也有焚風發生。

布拉風 在溫帶及其附近緯度,從離海不遠的山地或高原上,沿較陡的山坡,急速地瀉向溫暖海濱的干燥而寒冷的強風。這也是一種因地形作用所形成的地方性風,是一種災害性天氣。冷空氣受高度不大的山脈或高地阻擋而聚集,越過山脈高地后,在背風坡猛烈下瀉,雖因下沉而增溫,但其溫度仍比背風地帶原來氣溫低得多,這時就形成布拉風。布拉(bora)源于拉丁文“boreas”,意為極其寒冷的東北風,古羅馬人首先用它來命名亞得里亞海和黑海沿岸特殊的地方性風。布拉風多出弦于亞得里亞海東岸和意大利北部,主要盛行于冬季,夏季也可出現,但較弱。發生在法國里昂灣一帶的密斯脫拉風等也是布拉風性質的地方風。

峽谷風 大規模氣流由開闊地區進入山谷、隘口、海峽等時因通道變窄使氣流加速而形成的強風。這也是一種由地形造成的地方性風。例如,中國新疆阿拉山口是一個典型的峽谷地形,平均每年有8級以上大風166天,最大風速超過40米/秒(儀器最大刻度)。