熱帶氣候

熱帶氣候是一種氣候形式。

熱帶氣候

熱帶氣候

熱帶氣候(tropical climate)氣象上的熱帶是指南、北半球副熱帶高壓脊線之間的地帶。由于副熱帶高壓脊線隨季節(jié)有南北移動(dòng),因而熱帶的邊緣位置和范圍也有季節(jié)性變動(dòng),通常把南、北緯 30 °以內(nèi)的地區(qū)稱為熱帶,這一地區(qū)約占全球面積的一半,絕大部分是海洋,是地球上熱量的凈得區(qū),大氣低層經(jīng)常處于高溫、高濕和條件不穩(wěn)定狀態(tài)。同時(shí),熱帶地區(qū)又是氣流輻合、上升帶。這樣的熱力和動(dòng)力條件有利于對(duì)流云系旺盛發(fā)展和對(duì)流云系聚集成巨大云團(tuán)。是強(qiáng)烈天氣系統(tǒng)發(fā)生、活動(dòng)的背景和條件。

熱帶氣候

熱帶氣候

最顯著的特點(diǎn)是全年氣溫較高,四季界限不明顯,日溫度變化大于年溫度變化。南緯25度和北緯24度之間是熱帶氣候區(qū)。在這一區(qū)域內(nèi),由于地表及降水的不同,熱帶氣候又反映出不同的特點(diǎn)。在赤道附近,常年濕潤(rùn)高溫,多雷雨天氣,年降水量在2500毫米左右,季節(jié)分配較均勻。

這里雖然很熱,但最熱月份的平均氣溫并不太高,絕對(duì)最高氣溫很少超過(guò)38℃,最低氣溫很少低于18℃。 在一天之中,天氣的變化也往往單調(diào)而富有規(guī)律性。清晨,天氣晴朗,涼爽宜人,臨近午間,天空中的積云強(qiáng)烈發(fā)展,變濃變厚,午后一二點(diǎn)鐘,天空烏云密布,雷聲隆隆,暴雨傾盆而下,降雨一直可以持續(xù)到黃昏。雨后,天氣稍涼,但到第二天日出后又變得悶熱。如此日復(fù)一日,年復(fù)一年,人們把這種氣候稱為“赤道氣候”。

海洋性氣候夏日涼快熱帶地區(qū)由于高溫多雨,為動(dòng)植物的生長(zhǎng)繁衍創(chuàng)造了極為有利的條件。許多珍貴的動(dòng)植物都產(chǎn)于熱帶氣候區(qū)內(nèi)。寬廣的熱帶雨林,是制造氧氣、吸收二氧化碳的巨大綠色工廠,對(duì)于調(diào)節(jié)全球大氣中的氧氣和二氧化碳的含量具有非常重要的作用。

在熱帶的沙漠地區(qū),氣候情況完全不同。在非洲北部的撒哈拉沙漠、西亞的阿拉伯沙漠和澳大利亞中部的大沙漠等地,全年干旱少雨,氣溫變化劇烈,日較差可達(dá)50℃以上。

分布

分布

主要分布地域是亞洲、非洲、大洋洲及中美洲、南美洲。

中國(guó)的雷州半島、海南島和臺(tái)灣省南部,均處于熱帶氣候控制之下,終年不見(jiàn)霜雪,到處是郁郁蔥蔥的熱帶叢林,全年無(wú)寒冬。

熱帶雨林氣候或赤道氣候

大勢(shì):位于赤道區(qū)域,大致伸至緯度10度左右。

具體地區(qū):熱帶雨林一帶,如亞馬遜平原、馬來(lái)群島、馬來(lái)半島南部、菲律賓群島南部、剛果盆地、幾內(nèi)亞灣北岸、中美東岸、西印度群島部分地區(qū)、馬達(dá)加斯加島東部、巴西高原東南部、澳大利亞?wèn)|北部(大分水嶺以東)、太平洋印度洋大西洋熱帶洋面的部分島嶼。

熱帶海洋性氣候

南北緯10到25度的信風(fēng)帶大陸東岸及熱帶海洋中的一些島嶼上,具體地區(qū)有:中美洲的加勒比海沿岸、西印度群島的若干島嶼、巴西高原東南沿岸、馬達(dá)加斯加島東岸、夏威夷群島、澳大利亞昆士蘭州沿海等。

熱帶草原氣候

位于熱帶雨林氣候(赤道多雨氣候或熱帶海洋性氣候)的高緯兩側(cè),具體位于非洲撒哈拉以南高原、馬達(dá)加斯加島西部、西印度群島部分、墨西哥高原、中美洲西岸、南美洲的巴西高原等地。

熱帶干旱半干旱氣候

緯度30度附近的大陸西岸和中部,具體地區(qū)有:撒哈拉、非洲西南部、阿拉伯半島、澳大利亞中部、美國(guó)西南部墨西哥北部、智利北部等地。

赤道雨林氣候

赤道雨林氣候

(1).赤道多雨氣候(也稱赤道雨林氣候)

位于各洲的赤道兩側(cè),向南、北延伸5°~10°左右,如南美洲的亞馬孫平原,非洲的剛果盆地和幾內(nèi)亞灣沿岸,亞洲東南部的一些群島等。這些地區(qū)位于赤道低壓帶,氣流以上升運(yùn)動(dòng)為主,水汽凝結(jié)致雨的機(jī)會(huì)多,全年多雨,無(wú)干季,年降水量在2,000毫米以上,最少雨月降水量也超過(guò)60毫米,且多雷陣雨;各月平均氣溫為25°~28℃,全年長(zhǎng)夏,無(wú)季節(jié)變化,年較差一般小于3℃,而平均日較差可達(dá)6°~12℃。在這種終年高溫多雨的氣候條件下,植物可以常年生長(zhǎng),樹(shù)種繁多,植被茂密成層。

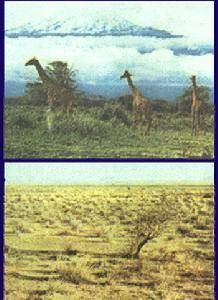

(2).熱帶干濕季氣候(也稱熱帶草原氣候)

這種氣候主要分布在赤道多雨氣候區(qū)的兩側(cè),即南、北緯5°~15°左右(有的伸達(dá)25°)的中美、南美和非洲。其主要特點(diǎn),首先是由于赤道低壓帶和信風(fēng)帶的南北移動(dòng)、交替影響,一年之中干、濕季分明。當(dāng)受赤道低壓帶控制時(shí),盛行赤道海洋氣團(tuán),且有輻合上升氣流,形成濕季,潮濕多雨,遍地生長(zhǎng)著稠密的高草和灌木,并雜有稀疏的喬木,即稀樹(shù)草原景觀。當(dāng)受信風(fēng)影響時(shí),盛行熱帶大陸氣團(tuán),干燥少雨,形成干季,土壤干裂,草叢枯黃,樹(shù)木落葉。與赤道多雨氣候相比,一年至少有1~2個(gè)月的干季。其次是全年氣溫都較高,具有低緯度高溫的特色,最冷月平均溫度在16°~18℃以上。最熱月出現(xiàn)在干季之后、雨季之前,因此,本區(qū)氣候一般年分干、熱、雨三個(gè)季節(jié)。氣溫年較差稍大于赤道多雨氣候區(qū)。(3)熱帶干旱與半干旱氣候(也稱熱帶荒漠氣候)。?

(3).熱帶干旱與半干旱氣候(也稱熱帶荒漠氣候)

熱帶海洋氣候

熱帶海洋氣候

它分布于熱帶干濕季氣候區(qū)以外,大致在南、北緯15°~30°之間,以非洲北部、西南亞和澳大利亞中西部分布最廣。熱帶干旱氣候區(qū)常年處在副熱帶高氣壓和信風(fēng)的控制下,盛行熱帶大陸氣團(tuán),氣流下沉,所以炎熱、干燥成了這種氣候的主要特征;氣溫高,有世界“熱極”之稱。降水極少,年降雨量不足200毫米,且變率很大,甚至多年無(wú)雨,加以日照強(qiáng)烈,蒸發(fā)旺盛,更加劇了氣候的干燥性。熱帶半干旱氣候,分布于熱帶干旱氣候區(qū)的外緣,其主要特征:一是有一短暫的雨季,年降水量可增至500毫米;二是向高緯一側(cè)的氣溫不如向低緯一側(cè)的高。

氣溫高、溫差大:由于云量少,日照強(qiáng),又缺乏植被覆蓋,空氣濕度小,因此白天氣溫上升極快。在北非曾有高達(dá)58℃的記錄,一般夏天的月均溫大都在30℃~35℃之間,而且高溫的時(shí)間很長(zhǎng),如阿拉伯半島的亞丁,一年有五個(gè)月的月均溫在30℃之上。沙漠的夜間較涼,因?yàn)檎篃o(wú)云,地面輻射強(qiáng),散熱快,夜間最低溫度一般在7℃~12℃之間,也有出現(xiàn)薄霜的日子。年溫差一般在10℃~20℃左右,而日溫差更大,在15℃~30℃之間。

(4).熱帶季風(fēng)氣候

熱帶沙漠氣候

熱帶沙漠氣候

主要分布在我國(guó)臺(tái)灣南部、雷州半島、海南島,以及中南半島、印度半島的大部分地區(qū)、菲律賓群島;此外,在澳大利亞大陸北部沿海地帶也有分布。這里全年氣溫皆高,年平均氣溫在20℃以上,最冷月一般在18℃以上。年降水量大,集中在夏季,這是由于夏季在赤道海洋氣團(tuán)控制下,多對(duì)流雨,再加上熱帶氣旋過(guò)境帶來(lái)大量降水,因此造成比熱帶干濕季氣候更多的夏雨;在一些迎風(fēng)海岸,因地形作用,夏季降水甚至超過(guò)赤道多雨氣候區(qū)。年降水量一般在1,500~2,000毫米以上。本區(qū)熱帶季風(fēng)發(fā)達(dá),有明顯的干濕季,即在北半球冬吹東北風(fēng),形成干季;夏吹來(lái)自印度洋的西南風(fēng)(南半球?yàn)槲鞅憋L(fēng)),富含水汽,降水集中,形成溫季。

(5).熱帶海洋性氣候

出現(xiàn)在南、北緯10°~25°信風(fēng)帶大陸東岸及熱帶海洋中的若干島嶼上。如中美洲的加勒比海沿岸、西印度群島、南美洲巴西高原東側(cè)沿海的狹長(zhǎng)地帶、非洲馬達(dá)加斯加島的東岸、太平洋中的夏威夷群島和澳大利亞昆士蘭沿海地帶。這些地區(qū)常年受來(lái)自熱帶海洋的信風(fēng)影響,終年盛行熱帶海洋氣團(tuán),氣候具有海洋性。氣溫年、日較差都小,但最冷月平均氣溫比赤道稍低,年較差比赤道多雨氣候稍大,年降水量一般在2,000毫米以上,季節(jié)分配比較均勻。

溫帶是冷暖氣流相互角逐的地區(qū),氣溫、降水的季節(jié)變化和非周期變化都很顯著。尤其是北半球溫帶地區(qū)的大陸面積寬廣,地形復(fù)雜,氣候類型更多。

熱帶草原氣候

熱帶草原氣候

熱帶地區(qū)是氣流輻合、上升帶。這樣的熱力和動(dòng)力條件有利于對(duì)流云系旺盛發(fā)展和對(duì)流云系聚集成巨大云團(tuán)。是強(qiáng)烈天氣系統(tǒng)發(fā)生、活動(dòng)的背景和條件。

(一)熱帶輻合帶熱帶輻合帶是南、北半球信風(fēng)氣流匯合形成的狹窄氣流輻合帶,又稱赤道輻合帶。由于輻合帶區(qū)的氣壓值比附近地區(qū)低,曾稱赤道槽。熱帶輻合帶環(huán)繞地球呈不連續(xù)帶狀分布,是熱帶地區(qū)重要的大型天氣系統(tǒng)之一,其生消、強(qiáng)弱、移動(dòng)和變化,對(duì)熱帶地區(qū)長(zhǎng)、中、短期天氣變化影響極大。

(二)東風(fēng)波是副高南側(cè)(北半球)深厚東風(fēng)氣流受擾動(dòng)而產(chǎn)生的波動(dòng)。波動(dòng)的波長(zhǎng)一般1000 ─1500km ,長(zhǎng)者達(dá)4 000 ─5 000km ,伸展的高度一般為 6 ─7km ,有的達(dá)對(duì)流層頂。最大強(qiáng)度出現(xiàn)在700 ─500hPa 之間。周期3 ─7 天。移速約 20 ─25km/h 。東風(fēng)波一般表現(xiàn)為東北風(fēng)與東南風(fēng)間的切變。其結(jié)構(gòu)因地區(qū)而有不同。在西大西洋加勒比海地區(qū),東風(fēng)波呈倒V 形模式,波軸隨高度向東傾斜,槽前吹東北風(fēng),槽后吹東南風(fēng),槽前為輻散下沉氣流區(qū),濕層較薄,只生成一些小塊積云或晴朗無(wú)云,槽后為輻合上升氣流區(qū),有大量水汽向上輸送,濕層較厚,形成云雨。

(三)熱帶云團(tuán)從衛(wèi)星云圖上發(fā)現(xiàn),熱帶地區(qū)存在著大量深厚的由對(duì)流云組成的直徑在 100 ─1000km 范圍內(nèi)的云區(qū),稱為云團(tuán)。在天氣圖上很難分析出與云團(tuán)相對(duì)應(yīng)的天氣系統(tǒng),但東風(fēng)波、熱帶氣旋等天氣系統(tǒng)大多是在云團(tuán)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。云團(tuán)經(jīng)過(guò)地區(qū)常常發(fā)生大風(fēng)和暴雨。云團(tuán)根據(jù)其尺度、產(chǎn)生的地區(qū)分為三種類型:□季風(fēng)云團(tuán),因同西南季風(fēng)活動(dòng)相聯(lián)系而得名,是地球上規(guī)模最大的云團(tuán)。

榴蓮

榴蓮

熱帶作物指熱帶氣候地區(qū)栽培的植物。在中國(guó)通常指在熱帶氣候地區(qū)栽種的特種經(jīng)濟(jì)作物,種植范圍主要在廣東、海南、廣西、云南、福建、臺(tái)灣等地,以海南島和西雙版納最適宜。

根據(jù)其用途和經(jīng)濟(jì)性狀大致分為12個(gè)主要類別。其中有的在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。如橡膠樹(shù)所產(chǎn)橡膠,與鋼鐵、石油、煤炭并列為四大工業(yè)原料;咖啡、可可與茶為世界三大飲料;木薯是許多發(fā)展中國(guó)家的主要糧食和能源植物;提供各種香料、水果和特效藥材。

由于多起源于或長(zhǎng)期栽種于熱帶,熱帶作物一般要求較高熱量條件。如純熱帶作物的可可、面包米和榴蓮等,中國(guó)只能在海南省南部種植。有的對(duì)熱量的要求,有一定的可塑性,也可適于較高緯度的氣候條件。如橡膠樹(shù),在中國(guó)經(jīng)人工栽培,已擴(kuò)種到北緯24°的適宜地區(qū)。但是,擴(kuò)種的可能性有一定限度。品種改良是向較高緯度擴(kuò)種的必需步驟。熱帶作物一般為多年生,通常采取種植園方式生產(chǎn),一次栽種,多年收獲。種植后不宜輕易改種其他作物。開(kāi)始的投資大,初期有較長(zhǎng)的非生產(chǎn)期。因此必須選擇較好的種植地理環(huán)境條件,建立種植園,以便育種、栽培改良和就地進(jìn)行初產(chǎn)品加工。

熱帶氣候型特點(diǎn)是周年高溫,溫差小;雨量豐富,但不均勻。屬于本氣候型的地區(qū)有亞洲、非洲、大洋洲、中美洲及南美洲的熱帶地區(qū)。本區(qū)是一年生花卉、溫室宿根、春植球根及溫室木本花卉的自然分布中心,如雞冠花(Celosia cristata)、彩葉草(coleus )、鳳仙花(Impatiens)、紫茉莉(Mirabilis)、長(zhǎng)春花(Vinca)、牽牛花(Ipomea)、虎尾蘭(Sansevieria)、蟆葉秋海棠(Begonia rex)、竹芋科(Marantaceae)、鳳梨科(Bromeliaceae)、氣生蘭(Orchidaceae)、美人蕉(Canna)、大巖桐(Sinningia)、朱頂紅(Amaryllis),紅桑(Acalypha)、變?nèi)~木(Codiaeum)、五葉地錦(Parthenocissus quinquefolia)、番石榴(Psidium)、番荔枝(Annona squamosa)等。