氣候分類

氣候分類(climatic classification)是將全球氣候按某種標(biāo)準(zhǔn)劃分為若干不同的類型,借以區(qū)別、比較各地氣候。

氣候分類

氣候分類

將各地區(qū)不同的氣候,按其主要特征歸納成為若干類型。根據(jù)氣候的不同類型,按一定的指標(biāo)將全球(或某一范圍)劃分為若干區(qū)域,稱為氣候區(qū)劃。氣候分類的方法很多,概括起來,主要有成因分類和經(jīng)驗(yàn)分類兩種。

成因分類 也稱理論上的氣候分類。它著眼于古希臘的學(xué)者根據(jù)太陽高度角,以回歸線(南、北緯2327)和極圈(南、北緯6633)為基線,將全球劃成為熱帶、溫帶和寒帶。這是最早的成因氣候分類。1936~1949年..阿利索夫提出以盛行為主,以海陸位置為輔的氣候分類。他認(rèn)為:氣團(tuán)性質(zhì)是在太陽輻射、特征和海陸性質(zhì)的特定條件下,熱量和水分等物理量經(jīng)過交換和輸送等過程后的綜合結(jié)果,最能客觀地反映氣候狀況。他根據(jù)盛行氣團(tuán)的季節(jié)分布狀況,將南北兩個半球各分成赤道帶、副赤道帶、熱帶、副熱帶、溫帶、副北極帶(副南極帶)和北極帶(南極帶)等七個氣候帶;又根據(jù)海陸位置的差異,將每個氣候帶分成若干不同的氣候型,如大陸型、海洋型、大陸東岸型和大陸西岸型等。

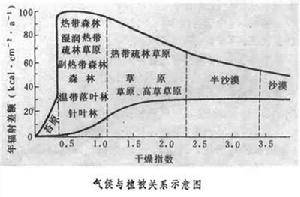

氣候與植被關(guān)系示意圖

氣候與植被關(guān)系示意圖

成因分類和經(jīng)驗(yàn)分類所得出的結(jié)果是互相對應(yīng)的。..布德科就以這種對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行了氣候分類他從研究氣候形成的理論出發(fā),于1948年制定出了自然植物景觀同熱量和水分這兩個主要?dú)夂蛞叵鄬?yīng)的組合圖,即布德科氣候分類(見圖[氣候與植被關(guān)系示意圖])。圖上縱坐標(biāo)以年輻射差額值(Q)表示熱量,橫坐標(biāo)以干燥指數(shù)[584-01]

氣候分類

氣候分類

除了以上兩種分類法之外,由于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑、交通運(yùn)輸、能源供應(yīng)、醫(yī)療保健和軍事等方面對氣候的需要不同,還可以制定各種應(yīng)用氣候區(qū)劃的分類指標(biāo)(見)。 氣候分類正隨著生產(chǎn)和生活的需要而不斷地向前發(fā)展。

亞里斯多德

亞里斯多德

根據(jù)各地氣候特征,按其相似和差異情況,劃分成各種氣候類型。分類的主要依據(jù)是熱量、水分、風(fēng)力、風(fēng)向,也有根據(jù)天氣型進(jìn)行劃分的。氣候分類法很多。從最早的古希臘學(xué)者亞里斯多德,一直到十九世紀(jì)以后的蘇潘、柯本、阿里索夫、斯查勒等都提出過氣候的分類法。我國氣候?qū)W專家竺可楨、涂長望、盧鋈等對我國氣候提出過分類法。氣候分類可供進(jìn)行經(jīng)濟(jì)規(guī)劃、特別是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃時作參考。

柯本,w.p.

柯本,w.p.

德國氣候?qū)W家柯本以氣溫和降水兩個氣候要素為基礎(chǔ),參照自然植被的分布,在1918年提出了把全球氣候分成:A.熱帶多雨帶,B.干燥帶,C.暖溫帶,D.冷溫帶,E極地帶五個氣候型和若干個氣候副型,這種分類法稱為柯本分類法。在柯本分類中 A、 C、 D、 E帶為濕潤氣候,B為干旱帶。柯本分類法的優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)分明,各氣候類型有明確的溫度或雨量的界限,便于應(yīng)用。其缺點(diǎn)是只用年平均降水量與年平均溫度的經(jīng)驗(yàn)公式來計(jì)算干燥指標(biāo),并以此來劃分干燥帶的方法是不完善的。另外,柯本分類忽視了高地氣溫、降水的垂直變化與水平緯度地帶性的差異。也就是忽視了氣候發(fā)生、發(fā)展和形成過程問題。

斯查勒氣候分類法

斯查勒認(rèn)為天氣是氣候的基礎(chǔ),而天氣的特征、變化又受氣團(tuán)鋒面、氣旋與反氣旋活動的影響,因此,他根據(jù)不同性質(zhì)氣團(tuán)的源地分布及鋒的位置,將全球氣候分成低緯度氣候帶、中緯度氣候帶和高緯度氣候帶。在這三個帶下又分成12個不同的氣候類型。斯查勒氣候分類法的優(yōu)點(diǎn)是重視氣候的形成因素,因此有人認(rèn)為是“極有效的動力氣候分類法”。但其不足之處是對季風(fēng)氣候不夠重視。

貝爾格氣候分類法

即蘇聯(lián)的地理學(xué)家貝爾格所制訂的氣候分類。蘇聯(lián)景觀學(xué)說的創(chuàng)始人Л.С.貝爾格是把地理景觀作為地理學(xué)研究對象的第一個人。1925年他從地理觀點(diǎn)出發(fā),將陸地分為兩類:低地和高地(海拔1000米以上)。對低地氣候,以自然景觀為主要標(biāo)志,以月平均氣溫為指標(biāo),劃分出11種氣候型(帶)。以地理景觀帶作為氣候分類的基礎(chǔ),提出氣候地理分類法。在山地氣候中除利用11種氣候型外,在雪線以上高山地區(qū)增加永凍氣候。

(一)低緯度氣候

低緯度的氣候主要受赤道氣團(tuán)和熱帶氣團(tuán)所控制。影響氣候的主要環(huán)流系統(tǒng)有赤道輻合帶、瓦克環(huán)流、信風(fēng)、赤道西風(fēng)、熱帶氣旋和副熱帶高壓。全年地氣系統(tǒng)的輻射差額是入超的,因此氣溫全年皆高,最冷月平均氣溫在15~18℃以上,全年水分可能蒸散量在130cm以上。本帶可分為5個氣候型,其中熱帶干旱與半干旱氣候型又可劃分為3個亞型。

赤道雨林氣候的分布

赤道雨林氣候的分布

分布于赤道及其南、北5°~10°以內(nèi),寬窄不一,主要分布在非洲扎伊爾河流域、南美亞馬孫河流域和亞洲與大洋洲間的從蘇門答臘島到伊里安島一帶。這里全年正午太陽高度都很大,因此長夏無冬,各月平均氣溫在25°28℃,年平均氣溫在26℃左右。氣溫年較差一般小于3℃,日較差可達(dá)6~12℃。由于全年皆在赤道氣團(tuán)控制下,風(fēng)力微弱,以輻合上升氣流為主,多雷陣雨,因此全年多雨,無干季,年降水量在2000mm以上,最少月在60mm以上。但降水量的年際變化很大,這與赤道輻合帶位置的變動有關(guān)。

熱帶海洋性氣候

熱帶海洋性氣候

分布在南北緯10°~25°信風(fēng)帶大陸東岸及熱帶海洋中的若干島嶼上。這里正當(dāng)迎風(fēng)海岸,全年盛行熱帶海洋氣團(tuán),氣候具有海洋性,最熱月平均氣溫在28℃左右,最冷月平均氣溫在18~25℃之間,氣溫年較差、日較差皆小。由于東風(fēng)(信風(fēng))帶來濕熱的海洋氣團(tuán),所以除對流雨、熱帶氣旋雨外,還多地形雨,降水量充沛。年降水量在1000mm以上,一般以5~10月較集中,無明顯變化。

3.熱帶干濕季氣候

大致分布在南北半球5°~25°之間。這里當(dāng)正午太陽高度較小時,位于信風(fēng)帶下,受熱帶大陸氣團(tuán)控制,盛行下沉氣流,是為干季。當(dāng)正午太陽高度較大時,赤道輻合帶移來,有潮濕的輻合上升氣流,是為雨季。一年中至少有1~2個月為干季。濕季中蒸散量小于降水量。全年降水量在750~1600mm左右,降水變率很大。全年高溫,最冷月平均氣溫在16~18℃以上,干季之末,雨季之前,氣溫最高,是為熱季。

4.熱帶季風(fēng)氣候

分布在緯度10°到回歸線附近的亞洲大陸東南部,如中國臺灣南部、雷州半島和海南島,中南半島,印度半島大部,菲律賓,澳大利亞北部沿海等地。這里熱帶季風(fēng)發(fā)達(dá),一年中風(fēng)向的季節(jié)變化明顯。在熱帶大陸氣團(tuán)控制時,降水稀少。而當(dāng)赤道氣團(tuán)控制時,降水豐沛,又有大量的熱帶氣旋雨,年降水量多,一般在1500~2000mm,集中在 6~10月(北半球)。全年高溫,年平均氣溫在20℃以上,年較差在3~10℃左右,春秋極短。

5.熱帶干旱與半干旱氣候

分布在副熱帶及信風(fēng)帶的大陸中心和大陸西岸。在南、北半球各約以回歸線為中心向南北伸展,平均位置大致在緯度15°~25°間。因干旱程度和氣候特征不同,可分為熱帶干旱氣候(5a)、熱帶(西岸)多霧干旱氣候(5b)和熱帶半干旱氣候(5c)三個亞型。5a,5c是熱帶大陸氣團(tuán)的源地,氣溫年較差、日較差都大,有極端最高氣溫。5a終年受副熱帶高壓下沉氣流控制,因此降水量極少。5c位于5a的外緣,大半年時間受副熱帶高壓控制而干燥少雨,在太陽高度大的季節(jié),赤道低壓槽移來,有對流雨,因此出現(xiàn)一短暫的雨季。5b位于熱帶大陸西岸,有冷洋流經(jīng)過,終年受海洋副熱帶高壓下沉氣流影響,多霧而少雨,降水量極小,但氣溫較涼,氣溫年較差、日較差皆小。

(二)中緯度氣候

這里是熱帶氣團(tuán)和極地氣團(tuán)相互角逐的地帶。影響氣候的主要環(huán)流系統(tǒng)有極鋒、盛行西風(fēng)、溫帶氣旋和反氣旋、副熱帶高壓和熱帶氣旋等。該地帶一年中輻射能收支差額的變化比較大,因此四季分明,最冷月的平均氣溫在15~18℃以下,有4~12個月平均氣溫在10℃以上。全年可能蒸散量在130~52.5cm之間。天氣的非周期性變化和降水的季節(jié)變化都很顯著。再加上北半球中緯度地帶大陸面積較大,受海陸的熱力對比和高聳龐大地形的影響,使得本帶氣候更加錯綜復(fù)雜。本帶共分8個氣候型。

6.副熱帶干旱與半干旱氣候

分布在熱帶干旱氣候向高緯度的一側(cè),約在南北緯25°~35°的大陸西岸和內(nèi)陸地區(qū)。它是在副熱帶高壓下沉氣流和信風(fēng)帶背岸風(fēng)的作用下形成的。因干旱程度不同可分為干旱6a與半干旱6b兩亞型。

6a副熱帶干旱氣候具有少云、少雨、日照強(qiáng)和夏季氣溫特高等特征。但涼季氣溫比5a型低,氣溫年較差較5a型大,達(dá)20℃以上。涼季有少量氣旋雨,土壤蓄水量略大于5a型。6b副熱帶半干旱氣候位于6a區(qū)外緣。夏季氣溫比6a型低,冬季降水量比6a型稍多。

7.副熱帶季風(fēng)氣候

分布于副熱帶亞歐大陸東岸,約以30°N為中心,向南北各伸展5°左右。這里是熱帶海洋氣團(tuán)與極地大陸氣團(tuán)交綏角逐的地帶,夏秋季節(jié)又受熱帶氣旋活動的影響,因此夏熱濕、冬溫干,最熱月平均氣溫在22℃以上,最冷月平均氣溫在0~15℃左右,氣溫年較差約在15~25℃左右。降水量在750~1000mm以上。夏雨較集中,無明顯干季。四季分明,無霜期長。

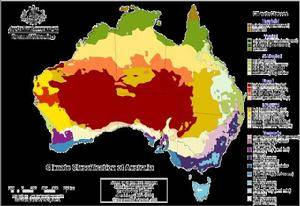

澳大利亞氣候分類圖

澳大利亞氣候分類圖

分布于南北美洲、非洲和澳大利亞大陸副熱帶東岸,約為南北緯20°~35°。冬季受極地大陸氣團(tuán)影響,夏季受海洋高壓西緣流來的潮濕海洋氣團(tuán)的控制。由于所處大陸面積小,未形成季風(fēng)氣候。冬夏溫差比季風(fēng)區(qū)小,降水的季節(jié)分配比季風(fēng)區(qū)均勻。

9.副熱帶夏干氣候(地中海氣候)

分布于副熱帶大陸西岸30°~40°之間的地帶。這里受副熱帶高壓季節(jié)移動的影響,在夏季正位于副高中心范圍之內(nèi)或在其東緣,氣流是下沉的,因此干燥少雨,日照強(qiáng)烈。冬季副高移向較低緯度,這里受西風(fēng)帶控制,鋒面、氣旋活動頻繁,帶來大量降水。全年降水量在300~1000mm左右。冬季氣溫比較暖和,最冷月平均氣溫在4~10℃左右。因夏溫不同,分為兩個亞型。9a涼夏型,貼近冷洋流海岸,夏季涼爽多霧,少雨,最熱月平均氣溫在22℃以下,最冷月平均氣溫在10℃以上。9b暖夏型,離海岸較遠(yuǎn),夏季干熱,最熱月平均氣溫在22℃以上,冬季溫和濕潤,氣溫年較差稍大。

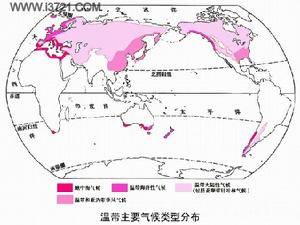

溫帶主要?dú)夂蚍植紙D

溫帶主要?dú)夂蚍植紙D

分布在溫帶大陸西岸約40°~60°的地帶。這里終年盛行西風(fēng),受溫帶海洋氣團(tuán)控制,沿岸有暖洋流經(jīng)過。冬暖夏涼,最冷月平均氣溫在0℃以上,最熱月平均氣溫在22℃以下,氣溫年較差小,約在6~14℃左右。全年濕潤有雨,冬季較多。年降水量750~1000mm左右,迎風(fēng)山地可達(dá)2000mm以上。

11.溫帶季風(fēng)氣候

分布在亞歐大陸東岸約35°~55°的地帶。這里冬季盛行偏北風(fēng),寒冷干燥,最冷月平均氣溫在0℃以下,南北氣溫差別大。夏季盛行東南風(fēng),溫暖濕潤,最熱月平均氣溫在20℃以上,南北溫差小。氣溫年較差比較大,全年降水量集中于夏季,降水分布由南向北,由沿海向內(nèi)陸減少。天氣的非周期性變化顯著,冬季寒潮爆發(fā)時,氣溫在24小時內(nèi)可下降10余攝氏度甚至20余攝氏度。

12.溫帶大陸性濕潤氣候

分布在亞歐大陸溫帶海洋性氣候區(qū)的東側(cè),北美100°W以東的溫帶的地區(qū)。冬季受極地大陸氣團(tuán)控制而寒冷,有少量氣旋性降水。夏季受熱帶海洋氣團(tuán)的侵入,降水量較多,但不像季風(fēng)區(qū)那樣高度集中。這里季節(jié)鮮明,天氣變化劇烈。

13.溫帶干旱與半干旱氣候

分布在35°~50°N的亞洲和北美洲大陸中心部分。由于距離海洋較遠(yuǎn)或受山地屏障,受不到海洋氣團(tuán)的影響,終年都在大陸氣團(tuán)的控制下,因此氣候干燥,夏熱冬寒,氣溫年較差很大。因干旱程度不同可分為溫帶干旱氣候(13a)和溫帶半干旱氣候(13b)兩個亞型。

(三)高緯度氣候

高緯度氣候帶盛行極地氣團(tuán)和冰洋氣團(tuán)。冰洋鋒上有氣旋活動。這里地氣系統(tǒng)的輻射差額為負(fù)值,所以氣溫低,無真正的夏季。空氣中水汽含量少,降水量小,但蒸發(fā)弱,年可能蒸散量小于52.5cm。本帶可分為三個氣候型。

極地苔原氣候

極地苔原氣候

分布在50°N或55°N到65°N的地區(qū)。這里年可能蒸散量在35cm到52.5cm之間。冬季長,一年中至少有9個月為冬季。冬季黑夜時間長,正午太陽高度小,在歐亞大陸中部和偏東地區(qū)又為冷高壓中心,風(fēng)小、云少,地面輻射冷卻劇烈,大陸性最強(qiáng),冬溫極低。夏季白晝時間長,7月平均氣溫在15℃以上,氣溫年較差特大。全年降水量甚少,集中于暖季降落,冬雪較少,但蒸發(fā)弱,融化慢,每年有5~7個月的積雪覆蓋,積雪厚度在600~700mm左右,土壤凍結(jié)現(xiàn)象嚴(yán)重。由于暖季溫度適中,又有一定降水量,適宜針葉林生長。

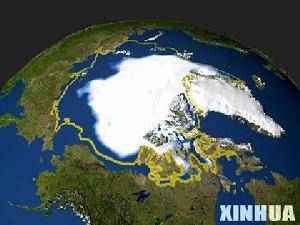

15.極地苔原氣候

分布在北美洲和歐亞大陸的北部邊緣、格陵蘭沿海的一部分和北冰洋中的若干島嶼中。在南半球則分布在馬爾維納斯群島(福克蘭群島)、南設(shè)得蘭群島和南奧克尼群島等地。年可能蒸散量小于35cm。全年皆冬,一年中只有1~4個月月平均氣溫在0℃~10℃左右。其緯度位置已接近或位于極圈以內(nèi),所以極晝、極夜現(xiàn)象已很明顯。在極夜期間氣溫很低,但鄰近海洋比副極地大陸性氣候稍高。最冷月平均氣溫在-20℃~40℃之間。最熱月平均氣溫在1~5℃左右。在7,8月份,夜間氣溫仍可降到0℃以下。在冰洋鋒上有一定降水,一般年降水量在200~300mm左右。在內(nèi)陸地區(qū)尚不足200 mm,大都為干雪,暖季為雨或濕雪。由于風(fēng)速大,常形成雪霧,能見度不佳,地面積雪面積不大。自然植被只有苔蘚、地衣及小灌木等,構(gòu)成了苔原景觀。

極地冰原氣候

極地冰原氣候

分布在格陵蘭、南極大陸和北冰洋的若干島嶼上。這里是冰洋氣團(tuán)和南極氣團(tuán)的源地,全年嚴(yán)寒,各月平均氣溫皆在0℃以下,具有全球的最低年平均氣溫。一年中有長時期的極晝、極夜現(xiàn)象。全年降水量小于250 mm,皆為干雪,不會融化,長期累積形成很厚的冰原。長年大風(fēng),寒風(fēng)夾雪,能見度惡劣。

(四)高地氣候

在高地地帶隨著高度的增加,氣候諸要素也隨著發(fā)生變化,導(dǎo)致高山氣候具有明顯的垂直地帶性。為了區(qū)分因高度影響和因緯度等因素影響的氣候,也因?yàn)楦呱綒夂騼H限于局部范圍,所以高地氣候單列為一大類而沒有包括在低地分類系統(tǒng)內(nèi)。

高山氣候具有明顯的垂直地帶性,這種垂直地帶性又因高山所在地的緯度和區(qū)域氣候條件而有所不同,其特征如下:

山地垂直氣候植被分布圖

山地垂直氣候植被分布圖

(2)山地垂直氣候帶具有所在地大氣候類型的“烙印”例如,赤道山地從山麓到山頂都具有全年季節(jié)變化不明顯的特征。珠穆朗瑪峰和長白山都具有季風(fēng)氣候特色。

(3)濕潤氣候區(qū)山地垂直氣候的分異主要以熱量條件為垂直差異的決定因素 而干旱、半干旱氣候區(qū),山地垂直氣候的分異,與熱量和濕潤狀況都有密切關(guān)系。這種地區(qū)的干燥度都是山麓大,隨著海拔的增高,干燥度逐漸減小。

(4)同一山地還因坡向、坡度及地形起伏、凹凸、顯隱等局地條件不同,氣候的垂直變化各不相同山坡暖帶、山谷冷湖即為一例。山地氣候確有“十里不同天”之變。

(5)山地的垂直氣候帶與隨緯度而異的水平氣候帶在成因和特征上都有所不同。

氣候資源是由多種要素組成的綜合資源。它的各組成部分按不同角度,可有不同分類方法。

(1)要素分類:一部分氣候要素含有重要資源量,按要素分類是氣候資源最基本的分類方法。

植物光合作用

植物光合作用

熱量資源。即以空氣溫度所代表的作物生長所必需的熱能。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中常以大于0℃或10℃的每日溫度(℃)之積,或稱積溫,作為熱量資源的代表值。

降水資源。為陸地一切水資源的唯一來源。弄清降水資源及其潛力可以提高水資源量在降水量中的比例,更充分地開發(fā)可能獲得的自然降水的潛力。

風(fēng)能。即空氣流動所產(chǎn)生的動力。可以利用作為動力或發(fā)電的能源。

大氣中的二氧化碳是植物光合作用的原材料。這在過去農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中并未作為資源量計(jì)算。現(xiàn)代為提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和在溫室中二氧化碳缺乏天然補(bǔ)給量時,這一要素才被作為資源而予以重視。

風(fēng)能發(fā)電

風(fēng)能發(fā)電

在一個行業(yè)內(nèi)部,也因項(xiàng)目不同而對氣候資源有不同的需求。農(nóng)業(yè)中的小麥、水稻及其它作物都有各自不同的氣候資源要求。在醫(yī)療中,不同的疾病的醫(yī)治都有各不相同的最佳氣候條件。其它各行業(yè)的情況也是一樣。正是因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)部在氣候資源的要求上很不一致,使得行業(yè)氣候資源分類具有多層次性。

氣候資源還可以從其它角度進(jìn)行分類。雖然一定的氣候資源分類有其特有的目的性,但是這些分類系統(tǒng)之間有一定的互補(bǔ)性。特別是要素分類法與行業(yè)分類法之間的互補(bǔ)性更為明顯。

氣候、氣候?qū)W、海洋、陸地、氣候資源、溫度、濕度、熱量、海拔 、降水 、緯度(1)《氣候年表——危險(xiǎn)的天氣叢書》 作者:[英]邁克爾·阿拉貝 著

(2)《天氣與氣候(地球科學(xué))——國家地理科學(xué)探索叢書》 作者:(美)約翰遜 著,張琪 注

(3)《天氣與氣候》 作者:(美)帕迪利亞

(4)么枕生編著:《氣候?qū)W原理》,科學(xué)出版社,北京,1958。

1、http://www.jshlzx.net/klh/6/6104/text/6104_148.htm

2、http://bbs.xkb123.com/Topic_11009.htm

3、http://www.pkuschool.com/ask/q.asp?qid=122595

4、http://www.chinabaike.com/article/316/327/2007/2007022052404.html