拉尼娜現象

拉尼娜現象

拉尼娜現象拉尼娜現象(西班牙語:La Ni?a,意思是小女孩),又稱反圣嬰現象,是一種和厄爾尼諾現象相反的現象。具體是指赤道附近,太平洋東部和中部海水大范圍持續異常變冷,同時伴有全球性氣候混亂的情況。

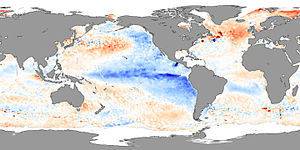

2007年11月顯示拉尼娜條件下海平面溫度異常

2007年11月顯示拉尼娜條件下海平面溫度異常

拉尼娜是西班牙語“小女孩”的意思,拉尼娜現象也稱“反厄爾尼諾現象”,指發生在赤道附近,太平洋東部和中部海水大范圍持續異常變冷的現象,表現為海水表層溫度低出氣候平均值0.5以上,且持續時間超過6個月以上。拉尼娜現象的征兆是颶風、暴雨和嚴寒,它與厄爾尼諾現象均會使全球氣候出現嚴重異常。

一般拉尼娜現象會隨著厄爾尼諾現象而來,出現厄爾尼諾現象的第二年,都會出現拉尼娜現象,有時拉尼娜現象會持續2-3年。拉尼娜現象出現時,中國易出現冷冬熱夏,登陸中國的熱帶氣旋個數比常年多;而印度尼西亞、澳大利亞東部、巴西東北部等地降雨偏多;非洲赤道地區、美國東南部等地易出現干旱。

海洋表層的運動主要受海表面風的牽制。信風的存在使得大量暖水被吹送到赤道西太平洋地區,在赤道東太平洋地區暖水被刮走,主要靠海面以下的冷水進行補充,赤道東太平洋海溫比西太平洋明顯偏低。

當信風加強時,赤道東太平洋深層海水上翻現象更加劇烈,導致海表溫度異常偏低,使得氣流在赤道太平洋東部下沉,而氣流在西部的上升運動更為加劇,有利于信風加強,這進一步加劇赤道東太平洋冷水發展,引發所謂的拉尼娜現象。

拉尼娜現象

拉尼娜現象

自1949年有記錄以來,1949年-1951年、1954年-1956年、1964年-1966年、1970年-1972年、1973年-1975年、1988年-1989年、1998年-2001年、2007年-2009年初、2010年7月-2012年初都發生了拉尼娜現象,令太平洋東部至中部的海水溫度比正常低了1至2℃。

1984年-1985年、1992年-1993年、1995年-1996年,2006年發生的拉尼娜現象較弱。

氣候

拉尼娜現象會造成全球氣候的異常。

影響包括使美國西南部和南美洲西岸變得異常干燥,并使澳洲、印尼、馬來西亞和菲律賓等東南亞地區有異常多的降雨量,以及使非洲西岸及東南岸、日本和朝鮮半島異常寒冷。在西北太平洋區,熱帶氣旋影響的區域會比正常偏南和偏西。

颶風

拉尼娜現象一旦出現時,在北大西洋的颶風也會異常活絡。

例如:2005年大西洋颶風季就出現罕見四個最高強度的五級颶風,依序分別是:艾蜜莉、卡崔娜、瑞塔、威瑪并且造成北美洲和中美洲人員慘重傷亡和房屋財產損失。另外2007年大西洋颶風季又出現兩個一樣最高強度的五級颶風分別是:狄恩和費理克斯。

另外,拉尼娜現象有時也會反促成西北太平洋臺風數目偏少但威力超強特殊情形發生。例如:1998年太平洋臺風季的超級臺風瑞伯以及2010年太平洋臺風季的超級臺風梅姬。

流感

2012年1月16日英國的媒體報道,科學研究發現,拉尼娜現象造成的氣候異常同全球大范圍的流感爆發之間有一定的對應關系。美國科學研究人員發現,最近四次流感的全球性爆發都發生在拉尼娜現象之后。這四次全球性流感大流行的共同特征是都出現了變異的流感病毒,而人類對這種病毒沒有免疫力。

《美國科學院院刊》發表的文章中,科學家們說拉尼娜現象造成的氣候異常可能使攜帶流感病毒的飛鳥改變遷徙途徑。不過,科學家們也說,需謹慎對待這一假設,因為其他一些拉尼娜現象發生后,也并沒有出現新的流感變異病毒擴散全球的情況。

因此,氣候現象也許使得流感全球大流行變得更為可能,但可能并不是流感大流行的必要條件。

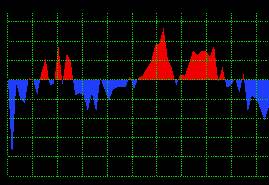

南方濤動指數

南方濤動指數

如果是負值高峰表示太平洋信風強度減弱,太平洋中部和東部變暖,澳大利亞北部降雨減少,發生厄爾尼諾現象。正值高峰則表示信風增強,澳大利亞北部海域溫度增高,比往常更潮濕,發生拉尼娜現象。