城市熱島

“城市熱島”是“熱島效應(yīng)”的同義詞。

熱島效應(yīng),是一個(gè)自20世紀(jì)60年代開始,在世界各地大城市所發(fā)現(xiàn)的一個(gè)地區(qū)性氣候現(xiàn)象。是一個(gè)地區(qū)的氣溫高于周圍地區(qū)的現(xiàn)象。中心的高溫區(qū)就象突出海面的島嶼,所以就被形象地稱為熱島。常見的是城市熱島效應(yīng),即城市氣溫高于郊區(qū)氣溫的現(xiàn)象。另外還有非城市熱島效應(yīng),如青藏高原的熱島效應(yīng)等。

熱島效應(yīng)

熱島效應(yīng)

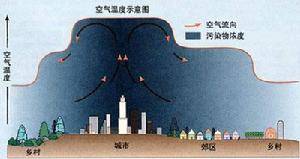

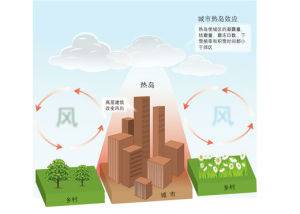

城市熱島效應(yīng)是 一個(gè)自20世紀(jì)60年代開始,在世界各地大城市所發(fā)現(xiàn)的一個(gè)地區(qū)性氣候現(xiàn)象。就是指城市氣溫比郊區(qū)氣溫高的現(xiàn)象,在城市熱島作用下,近地面產(chǎn)生由郊區(qū)吹向城市的熱島環(huán)流。城市熱島增強(qiáng)空氣對流,空氣中的煙塵提供了充足的水汽凝結(jié)核,故城市降水比郊區(qū)多。

熱島強(qiáng)度有明顯的日變化和季節(jié)變化。日變化表現(xiàn)為夜晚強(qiáng)、白天弱,最大值出現(xiàn)在晴朗無風(fēng)的夜晚,上海觀測到的最大熱島強(qiáng)度達(dá)6℃以上。季節(jié)分布還與城市特點(diǎn)和氣候條件有關(guān),北京是冬季最強(qiáng),夏季最弱,春秋居中,上海和廣州以10月最強(qiáng)。

產(chǎn)生原因

城市人口密集、工廠及車輛排熱、居民生活用能的釋放、城市建筑結(jié)構(gòu)及下墊面特性的綜合影響等是其產(chǎn)生的主要原因。

危害

熱島效應(yīng)

熱島效應(yīng)

對人體的危害:在熱島效應(yīng)的作用下,城市中每個(gè)地方的溫度并不一樣,而是呈現(xiàn)出一個(gè)個(gè)閉合的高溫中心。在這些高溫區(qū)內(nèi),空氣密度小,氣壓低,容易產(chǎn)生氣旋式上升氣流,使得周圍各種廢氣和化學(xué)有害氣體不斷對高溫區(qū)進(jìn)行補(bǔ)充。在這些有害作用下,高溫區(qū)的居民極易患上消化系統(tǒng)或神經(jīng)系統(tǒng)疾病,且神經(jīng)系統(tǒng)患病率達(dá)30%,主要表現(xiàn)為神經(jīng)官能癥、失眠、煩躁不安、記憶力下降、憂郁壓抑感等。 此外,支氣管炎、肺氣腫、哮喘、鼻竇炎、咽炎等呼吸道疾病人數(shù)也有所增多。

對工業(yè)的影響:對居民生活和消費(fèi)構(gòu)成影響的主要是夏季高溫天氣下的熱島效應(yīng)。為了降低室內(nèi)氣溫和使室內(nèi)空氣流通,人們使用空調(diào)、電扇等電器,而這些都需要消耗大量的電力。

對環(huán)境的影響:城市熱島還在一定程度上影響城市空氣濕度、云量和降水。對植物的影響則表現(xiàn)為提早發(fā)芽和開花、推遲落葉和休眠。

避免或減小城市熱島效應(yīng)的方法

熱島效應(yīng)

熱島效應(yīng)

(2)城市熱島強(qiáng)度隨著城市發(fā)展而加強(qiáng),因此在控制城市發(fā)展的同時(shí),要控制城市人口密度、建筑物密度。

(3)建筑物規(guī)劃時(shí),要結(jié)合當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)向,不要把樓房全部建設(shè)成為東西走向的,要建設(shè)成為便于空氣流通的模式;同時(shí),最好將一些單位的高院墻拆掉,建成柵欄式,增加空氣流通。

(4)水面、風(fēng)等也是緩解城市熱島的有效因素。

(5)減少人為熱的釋放,盡量將民用煤改為液化氣、天然氣并擴(kuò)大供熱面積也是根本對策。

量變到質(zhì)變

《熱島效應(yīng)》講,城市降水比郊區(qū)多。如果熱島面積太大,效應(yīng)就改變! 水汽擴(kuò)散,必將不足以形成降水(觀測結(jié)果)。

青藏高原受熱島效應(yīng)影響

青藏高原受熱島效應(yīng)影響

據(jù)此,洪堡提出了青藏高原的“熱島效應(yīng)”理論:對流層大氣的主要直接熱源是地面,或稱“下墊面”,青藏高原由于下墊面大面積抬升(相當(dāng)于把“火爐”升高),故其熱量較同緯度、同海拔的其他地區(qū)高得多,甚至比赤道附近的同海拔地區(qū)也要高得多。

青藏高原的“熱島效應(yīng)”對環(huán)境的多要素影響極大,如冰川、生物等。例如,貢嘎山南坡的垂直自然帶和緯度相當(dāng)?shù)亩朊忌较啾蓉S富得多,許多樹木的分布界線也設(shè)于峨眉山,就是這個(gè)原理。