可燃冰

可燃冰

可燃冰可燃冰,即天然氣水合物(Natural Gas Hydrate,簡稱Gas Hydrate),是分布于深海沉積物中,由天然氣與水在高壓低溫條件下形成的類冰狀的結晶物質。因其外觀像冰一樣而且遇火即可燃燒,所以又被稱作“可燃冰”或者“固體瓦斯”和“氣冰”。可燃冰由于含有大量甲烷等可燃氣體,所以燃點很低,極易燃燒。1立方米可燃冰含有200多立方米的甲烷氣體。同等條件下,可燃冰燃燒產生的能量比煤、石油、天然氣要多出數十倍,而且燃燒后不產生任何殘渣和廢氣,避免了污染問題。

燃燒的可燃冰

燃燒的可燃冰

可燃冰又稱天然氣水合物,是由水和天然氣在高壓、低溫條件下混合而成的一種固態物質,外貌極像冰雪或固體酒精,遇火即可燃燒,具有使用方便、燃燒值高等特點,是公認的地球上尚未開發的儲量最大的新型能源,被譽為21世紀最有希望的戰略資源。

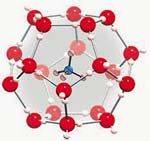

可燃冰的主要成分是甲烷與水分子,學名為“天然氣水合物”(Natural Gas Hydrate,簡稱Gas Hydrate),又稱“籠形包合物”(Clathrate),分子結構式為:CH4·H2O。組成天然氣的成分如CH4,C2H6,C3H8,C4H10等同系物以及CO2,N2,H2S等可形成單種或多種天然氣水合物。形成天然氣水合物的主要氣體為甲烷,對甲烷分子含量超過99%的天然氣水合物通常稱為甲烷水合物(Methane Hydrate)或者甲烷冰。

1立方米可燃冰可釋放出160—180立方米的天然氣,其能量密度是煤的10倍,而且燃燒后不產生任何殘渣和廢氣。研究結果表明,天然氣水合物分布廣泛,資源量巨大,是煤炭、石油、天然氣全球資源總量的兩倍,為世界各國爭相研究、勘探的重要對象。

科考人員在中國南海北部神狐海域鉆探目標區內,圈定11個可燃冰礦體,含礦區總面積約22平方公里,礦層平均有效厚度約20米,預測儲量約為194億立方米。獲得可燃冰的三個站位的飽和度最高值分別為25.5%、46%和43%(截至2012年),是世界上已發現可燃冰地區中飽和度最高的地方。

可燃冰分子結構就像一個一個由若干水分子組成的籠子

可燃冰分子結構就像一個一個由若干水分子組成的籠子

形成可燃冰有三個基本條件:溫度、壓力和原材料。

首先,低溫。可燃冰在0—10℃時生成,超過20℃便會分解。海底溫度一般保持在2—4℃左右;

其次,高壓。可燃冰在0℃時,只需30個大氣壓即可生成,而以海洋的深度,30個大氣壓很容易保證,并且氣壓越大,水合物就越不容易分解。

最后,充足的氣源。海底的有機物沉淀,其中豐富的碳經過生物轉化,可產生充足的氣源。海底的地層是多孔介質,在溫度、壓力、氣源三者都具備的條件下,可燃冰晶體就會在介質的空隙間中生成。

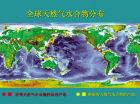

全球天然氣水合物分布情況

全球天然氣水合物分布情況

已發現的天然氣水合物主要存在于北極地區的永久凍土區和世界范圍內的海底、陸坡、陸基及海溝中。由于采用的標準不同,不同機構對全世界天然氣水合物儲量的估計值差別很大。據潛在氣體聯合會(PGC,1981)估計,永久凍土區天然氣水合物資源量為1.4×1013 —3.4×1016 m3 ,包括海洋天然氣水合物在內的資源總量為 7.6×1018 m3 。但是,大多數人認為儲存在天然氣水合物中的碳至少有1×1013 t,約是已探明的所有化石燃料(包括煤、石油和天然氣)中碳含量總和的2倍。

全球蘊藏的常規石油天然氣資源消耗巨大,很快就會枯竭。科學家的評價結果表明,僅在海底區域,可燃冰的分布面積就達4000萬平方公里,占地球海洋總面積的 1/4。2011年,世界上已發現的可燃冰分布區多達116處,其礦層之厚、規模之大,是常規天然氣田無法相比的。科學家估計,海底可燃冰的儲量至少夠人類使用1000年。

世界上海底天然氣水合物已發現的主要分布區是大西洋海域的墨西哥灣、加勒比海、南美東部陸緣、非洲西部陸緣和美國東海岸外的布萊克海臺等,西太平洋海域的白令海、鄂霍茨克海、千島海溝、沖繩海槽、日本海、四國海槽、日本南海海槽、蘇拉威西海和新西蘭北部海域等,東太平洋海域的中美洲海槽、加利福尼亞濱外和秘魯海槽等,印度洋的阿曼海灣,南極的羅斯海和威德爾海,北極的巴倫支海和波弗特海,以及大陸內的黑海與里海等。

發達國家

實驗室中合成的可燃冰

實驗室中合成的可燃冰

1810年,英國學者戴維在倫敦皇家研究院首次合成氯氣水合物。氣水合物(Gas Hydrate)一詞最早出現在戴維次年所著的書中。在這以后的一百二十多年中,人們僅通過實驗室來認識水合物。

1960年,前蘇聯在西伯利亞發現了可燃冰,并于1969年投入開發;美國于1969年開始實施可燃冰調查,1998年把可燃冰作為國家發展的戰略能源列入國家級長遠計劃;日本開始關注可燃冰是在1992年,2011年已基本完成周邊海域的可燃冰調查與評價。但最先挖出可燃冰的是德國。

從20世紀80年代開始,美、英、德、加、日等發達國家紛紛投入巨資相繼開展了本土和國際海底天然氣水合物的調查研究和評價工作,同時美、日、加、印度等國已經制定了勘查和開發天然氣水合物的國家計劃。特別是日本和印度,在勘查和開發天然氣水合物的能力方面已處于領先地位。

2012年2月,日本政府計劃在愛知縣近海率先啟動海底開采試驗。開采隊伍將從2月中旬起在距離愛知縣渥美半島約70公里處的1000米深的海底鉆井開采,爭取在2013年1月從海底取出甲烷水合物,并在海上獲取甲烷氣體,有關方面希望通過本次試驗來檢驗能否長期穩定地挖掘開采。

2012年10月,日本北見工業大學和明治大學等機構宣布,日本近海有可能廣泛存在可燃冰,而且就埋藏于海底下數米的淺處。研究小組已在鄂霍次克海和日本海發現了可燃冰。[13]

2012年2月,蘇格蘭政府高級官員及一些專家表示,蘇格蘭海域深處可能蘊藏甲烷冰。 他們推測蘇格蘭設德蘭群島西部海域蘊藏大量的甲烷冰,或許足夠開發利用300年。[10]

中國狀況

按照中國戰略規劃的安排,2006—2020年是調查階段,2020—2030年是開發試生產階段,2030—2050年,中國可燃冰將進入商業生產階段。

陸地上發現的可燃冰

陸地上發現的可燃冰

中國在南海西沙海槽等海區已相繼發現存在天然氣水合物的地球物理標志BSR,這表明中國海域也分布有天然氣水合物資源,值得開展進一步的工作;同時青島海洋地質研究所已建立有自主知識產權的天然氣水合物實驗室并成功點燃天然氣水合物。

2002年,啟動中國海域可燃冰資源調查與評價專項,專題調查行動圈出南海北部7個遠景區,19個成礦區帶。

可燃冰

可燃冰

2005年4月14日,中國在北京舉行中國地質博物館收藏首次發現的天然氣水合物碳酸鹽巖標本儀式,宣布中國首次發現世界上規模最大被作為“可燃冰”即天然氣水合物存在重要證據的“冷泉”碳酸鹽巖分布區,其面積約為430平方公里。在南海北部陸坡東沙群島以東海域發現了大量的自生碳酸鹽巖,其水深范圍分別為550米~650米和750米~800米,海底電視觀察和電視抓斗取樣發現海底有大量的管狀、煙囪狀、面包圈狀、板狀和塊狀的自生碳酸鹽巖產出,它們或孤立地躺在海底上,或從沉積物里突兀地伸出來,來自噴口的雙殼類生物殼體呈斑狀散布其間,巨大碳酸鹽巖建造體在海底屹立,其特征與哥斯達黎加邊緣海和美國俄勒崗外海所發現的“化學礁”類似,而規模卻更大。

2007年首次在神狐海域鉆獲可燃冰實物樣品,證明南海可燃冰資源遠景良好。

2009年9月25日,中國地質部門在青藏高原發現了一種名為可燃冰(又稱天然氣水合物)的環保新能源。這是中國首次在陸域上發現可燃冰,使中國成為加拿大、美國之后,在陸域上通過國家計劃鉆探發現可燃冰的第三個國家。

2011年11月,中國“海洋地質、礦產資源與環境”學術研討會在廣州召開,由廣州海洋地質調查局承擔的可燃冰專題調查工作取得重大進展,2011年已在南海圈定了25個成礦區塊,控制資源量達到41億噸油當量。[11]

2012年5月,中國第一艘自行設計可燃冰綜合調查船“海洋六號”,近日再次深入南海北部區域,對可燃冰資源進行新一輪“精確調查”。[12] 如果取樣條件具備,計劃2013年再次開鉆獲取新樣品。[12]

可燃冰

可燃冰

天然氣水合物在給人類帶來新的能源前景的同時,對人類生存環境也提出了嚴峻的挑戰。天然氣水合物中的甲烷,其溫室效應為CO2的20倍,溫室效應造成的異常氣候和海面上升正威脅著人類的生存。

全球海底天然氣水合物中的甲烷總量約為地球大氣中甲烷總量的3000倍,若有不慎,讓海底天然氣水合物中的甲烷氣逃逸到大氣中去,將產生無法想象的后果。而且固結在海底沉積物中的水合物,一旦條件變化使甲烷氣從水合物中釋出,還會改變沉積物的物理性質,極大地降低海底沉積物的工程力學特性,使海底軟化,出現大規模的海底滑坡,毀壞海底工程設施,如:海底輸電或通訊電纜和海洋石油鉆井平臺等。[13]