冰期

冰期(glacial period)是指在一個“冰河時期”(其時間跨度是幾千萬年甚至2、3億年)之中,一段持續(xù)的全球低溫、大陸冰蓋大幅度向赤道延伸的時期。在中國大陸學(xué)術(shù)界冰期稱冰河時期(Ice Age)也稱之為“大冰期”。相鄰的冰河時期之間的地球氣候比較溫暖的時間段,稱之為“大間冰期”。地球史上四大冰河時期:卡魯冰期、安第薩哈拉冰期、瓦蘭吉爾冰期、休倫冰期。

冰期是指具有強烈冰川作用的地史時期,它有廣義和狹義之分,廣義的冰期又稱大冰期,狹義的冰期是指比大冰期低一層次的冰期。

大冰期是指地球上氣候寒冷,極地冰蓋增厚、廣布,中、低緯度地區(qū)有時也有強烈冰川作用的地質(zhì)時期。大冰期中氣候較寒冷的時期稱冰期,較溫暖的時期稱間冰期。大冰期、冰期和間冰期都是依據(jù)氣候劃分的地質(zhì)時間單位。大冰期的持續(xù)時間相當?shù)刭|(zhì)年代單位的世或大于世,兩個大冰期之間的時間間隔可以是幾個紀,有人根據(jù)統(tǒng)計資料認為,大冰期的出現(xiàn)有1.5 億年的周期。冰期、間冰期的持續(xù)時間相當于地質(zhì)年代單位的期。

地球在40多億年的歷史中,曾出現(xiàn)過多次顯著降溫變冷,形成冰期。特別是在前寒武紀晚期、石炭紀至二疊紀和新生代的冰期都是持續(xù)時間很長的地質(zhì)事件,通常稱為大冰期。大冰期的時間尺度達107~108年。大冰期內(nèi)又有多次大幅度的氣候冷暖交替和冰蓋規(guī)模的擴展或退縮時期,這種擴展和退縮時期即為冰期和間冰期。

也有學(xué)者認為冰期是指在一個“冰河時期”(其時間跨度是幾千萬年甚至2、3億年)之中,一段持續(xù)的全球低溫、大陸冰蓋大幅度向赤道延伸的時期。而間冰期是指兩次冰期之間,全球溫度較高,大陸冰蓋大幅度消融退縮的時期。冰期與間冰期的時間尺度是數(shù)十萬年。一個冰河時期由冰期、間冰期交替反復(fù)旋回。目前地球處于第四紀冰河時期,50萬年來出現(xiàn)了5次冰期,每次冰期平均持續(xù)7萬多年,而每次間冰期平均持續(xù)2萬多年。目前處于1.1萬年前開始的間冰期,這也是全新世的開始.

冰期內(nèi)部的冷暖交替的時段,分別稱為冰段(或稱作副冰期、 冰階)與間冰段(或稱作間冰階)。時間尺度是數(shù)萬年。

地球形成以來冰河時期至少出現(xiàn)過5次。冰河時期期間,溫度下降,改變了地球表面的植物相和生物的生存環(huán)境,許多生物因此面臨滅亡或被迫遷移,只有能夠適應(yīng)環(huán)境的物種,才能幸存下來。

休倫冰河時期

休倫冰河時期(Huronian glaciation),出現(xiàn)于24億年前到21億年前。由于主要冰蓋遺跡證據(jù)在休倫湖北岸被發(fā)現(xiàn)而命名。這可能是地球上最嚴重最漫長的寒冷期。其成因可能是大氧化事件,大氣層中急劇增加的氧氣破壞了原始大氣中的主要溫室氣體甲烷所致。

成冰紀冰河時期

成冰紀冰河時期(Cryogenian),出現(xiàn)于新元古代成冰紀,從8.5億年前到6.3億年前。這是十億年來地球最嚴重的寒冷期,極地冰蓋擴展到赤道;甚至形成了雪球地球,海洋也完全凍結(jié)。火山噴發(fā)的二氧化碳因地球生物不能光合作用而逐步累積,最終形成的溫室效應(yīng)使得地球走出冰封。隨后是埃迪卡拉生物群標志著多細胞生物的出現(xiàn),以及寒武紀生命大爆發(fā),各種生物的門基本都出現(xiàn)了。

安第斯-撒哈拉冰河時期

安第斯-撒哈拉冰河時期(Andean-Saharan),時間跨度較小,出現(xiàn)于古生代晚奧陶紀與志留紀,從4.6億年前到4.3億年前。

卡魯冰河時期

卡魯冰河時期(Karoo Ice Age),出現(xiàn)于古生代末期的石炭紀與二疊紀,從3.6億年前到2.6億年前。因南非卡魯?shù)貐^(qū)發(fā)現(xiàn)的冰蓋證據(jù)而命名。可能的原因是在此前的泥盆紀陸生植物大量繁育,導(dǎo)致地球大氣中氧含量的增加、二氧化碳的大幅減少所致。

第四紀冰河時期

6500萬年來氧同位素記錄的氣候變化,可見3400萬年前南極冰蓋開始形成,2500萬年前南極冰蓋大部溶化,1300萬年前南極冰蓋重新形成。現(xiàn)在的平均溫度比始新世氣候最適宜(Eocene Climatic Optimum)時期要低10度以上

6500萬年來氧同位素記錄的氣候變化,可見3400萬年前南極冰蓋開始形成,2500萬年前南極冰蓋大部溶化,1300萬年前南極冰蓋重新形成。現(xiàn)在的平均溫度比始新世氣候最適宜(Eocene Climatic Optimum)時期要低10度以上

第四紀冰河時期(Quaternary glaciation),或稱作更新世冰河時期(Pleistocene glaciation), 當前冰河時期)current ice age),或直接叫做冰河時期(the ice age),開始于258萬年前的上新世晚期,延續(xù)到迄今。此次冰河時期,地球處于冰期與間冰期交替出現(xiàn)的旋回。目前,地球上的大陸冰蓋僅存在于南極洲、格陵蘭、巴芬島等處。

距離現(xiàn)代較近的第四紀冰河時期的間冰期約為4萬年,以后縮短為1萬年。上一次冰期是約1萬年前。

|

名稱 |

間冰期/冰期 |

年代 (年)) |

MIS |

世 |

|

|

間冰期 |

1萬2千年前至今 |

MIS1 |

全新世 |

|

沃姆冰期 |

冰河期 |

11萬年前 至 1萬2千年前 |

MIS2-4 |

更新世 |

|

里斯-沃姆間冰期 |

間冰期 |

13萬年前 至 11萬年前 |

MIS5e |

更新世 |

|

里斯冰期 |

冰河期 |

20萬年前 至 13萬年前 |

MIS6 |

更新世 |

|

民德-里斯間冰期 |

間冰期(s) |

30/38萬年前 至 20萬年前 |

MIS7 |

更新世 |

|

民德冰期 |

冰河期(s) |

45萬5千年前 至 30/38萬年前 |

|

更新世 |

|

古薩-民德間冰期 |

間冰期(s) |

62萬年前 至 45萬5千年前 |

|

更新世 |

|

古薩冰期 |

冰河期 |

68萬年前 至 62萬年前 |

|

更新世 |

|

Waalian |

間冰期 |

54萬年前 至 47萬年前 |

|

更新世 |

|

多瑙第二冰期 |

冰河期 |

55萬年前 至 54萬年前 |

|

更新世 |

|

Tiglian |

間冰期 |

58萬5千年前 至 55萬年前 |

|

更新世 |

|

多瑙第一冰期 |

冰河期 |

60萬年前 至 58萬5千年前 |

|

更新世 |

|

Pastonian interglacial |

間冰期 |

80萬年前 至 60萬年前 |

MIS63 |

更新世 |

|

Pre-Pastonian glaciation |

冰河期 |

130萬年前 至 80萬年前 |

|

更新世 |

|

Bramertonian Interglacial |

間冰期 |

155萬年前 至 130萬年前 |

|

更新世 |

寒冷的冰期

寒冷的冰期

因為冰河期有大型的冰期和較小的間冰期,還有兩者夾雜在一起的周期,因此冰河期的成因仍然有許多的爭議。但幾個重要的因素已經(jīng)有所共識:

? 大氣層的組成:二氧化碳、甲烷等的濃度。

? 地球軌道的變化:也就是所謂的米蘭科維奇循環(huán),也可能和太陽在銀河系中的位置有關(guān)系。

? 板塊運動:板塊運動造成地球表面海洋和陸地位置的變動,這會影響風(fēng)、洋流、氣流,造成地球能量收支上的改變。

? 太陽輸出能量的變動:如太陽活動周期性的變動。

? 地月系統(tǒng)的軌道動力學(xué)。

? 大隕石的撞擊:造成大氣層中的塵埃增加,也可能引發(fā)火山大規(guī)模的爆發(fā)。

? 火山爆發(fā),特別是超級火山的噴發(fā)。

這些因素有些會互相影響,例如,地球大氣組成的變化(特別是溫室氣體的濃度)可能會影響到氣候變化,而氣候變化也會改變大氣組成(例如風(fēng)化作用會改變二氧化碳的濃度)

大陸板塊的運動從時間尺度上與歷次冰河時代匹配得較好。比較明確的幾種可以減少或阻礙赤道海域暖水流向極區(qū)的大陸板塊的分布:

? 某個大陸板塊位于極區(qū),如現(xiàn)在的南極洲;

? 極區(qū)海域幾乎被大陸所包圍,如現(xiàn)在的北冰洋;

? 超大陸幾乎占據(jù)了整個赤道地區(qū),如羅迪尼亞大陸在成冰紀冰河時期就位于赤道地區(qū)。

印度-澳洲板塊從7000萬年前開始與亞歐板塊碰撞擠壓,在消滅了特提斯海后,板塊碰撞在4000萬年前導(dǎo)致了青藏高原地區(qū)的上升。大約240萬平方公里土地上升到雪線以上,冰雪地貌對太陽輻射的反射率比裸露地表要高70%。而且青藏高原處于中低緯度,單位面積反射的日照強度是高緯度極區(qū)冰蓋的4-5倍。而且青藏隆起導(dǎo)致大氣環(huán)流改變,中國副熱帶高壓區(qū)的降水增多,降低了大氣中二氧化碳含量。北美洲的科羅拉多高原的隆起具有類似效果。因而從1990年代起,很多研究指出第四紀變冷(Cenozoic Cooling)與這種上升構(gòu)造運動有直接關(guān)系。

巴拿馬地峽約在300百萬年前形成,這是人類從猿進化600百萬年以來地球上最重要的地質(zhì)事件。巴拿馬地峽的形成切斷了大西洋與太平洋的熱帶海水交換,可能啟動了第四紀冰河時期。

太陽輸出能量的變動

太陽能量輸出的變化至少有兩種類型:

? 很長時間的:天文物理學(xué)家認為太陽輸出的能量每10億年會增加10%。每10億年增加10%的能量輸出,足以造成地球上溫室效應(yīng)的失控 - 溫度的上升會使水蒸氣的量增加,而水蒸氣是溫室氣體(比二氧化碳更強的溫室氣體),這會造成一種惡性循環(huán)。

? 短期變化:有些可能會造成能量的捕獲。由于太陽很巨大,計有的不平衡和負回饋的過程和影響需要很長的時間,所以這些過程會回饋過度又造成不平衡...等等。( "長時間" 在這兒指的是數(shù)千年至百萬年的時間。)太陽黑子的周期,如蒙德極小期(Maunder minimum),與16世紀持續(xù)到19世紀的小冰期符合得很好。

太陽能量的長期增長不是造成冰河期的原因。

最著名的短期變化是太陽黑子周期,特別是蒙德極小期,它與小冰期最冷的部分時間相關(guān)聯(lián)。如同米蘭科維奇循環(huán)一樣,以太陽黑子的效應(yīng)來解釋冰河期的開始和結(jié)束會太微弱和太頻繁了,但是很有可能有助于解釋其中的一些溫度變化。

冰期對全球的影響是顯著的。

(1)大面積冰蓋的存在改變了地表水體的分布。晚新生代大冰期時,水圈水分大量聚集于陸地而使全球海平面大約下降了 100米。如果現(xiàn)今地表冰體全部融化,則全球海平面將會上升80~90米,世界上眾多大城市和低地將被淹沒。

(2)冰期時的大冰蓋厚達數(shù)千米,使地殼的局部承受著巨大壓力而緩慢下降,有的被壓降100~200米,南極大陸的基底就被降于海平面以下。北歐隨著第四紀冰蓋的消失,地殼則緩慢在上升。這種地殼均衡運動至今仍在繼續(xù)著。

(3)冰期改變了全球氣候帶的分布,大量喜暖性動植物種滅絕。

全球變暖系假象 地球或正面臨新冰河期威脅

最近幾年全球變暖的呼聲似乎越來越高,人類大量排放溫室氣體導(dǎo)致地球溫室效應(yīng)加劇,但事實上真的是這樣嗎?一些氣候領(lǐng)域最為優(yōu)秀的科學(xué)家通過研究發(fā)出警告稱全球可能變冷,北極地區(qū)的冰帽在一年內(nèi)增長了60%,從左圖中可以看出北極地區(qū)似乎沒有呈現(xiàn)大面積海冰消失的情況與2012年相比,海冰覆蓋的區(qū)域卻增加了一百萬平方英里,這些信息甚至導(dǎo)致聯(lián)合國氣候變化報告推遲公布,或許全球變暖的主旋律將被改變。

冰河時期

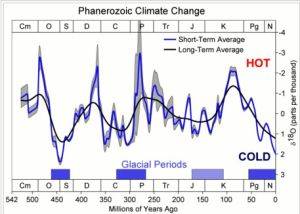

冰河時期 顯生宙以來氧同位素顯示的歷次冰河時期,其中亮藍色柱狀表示侏羅紀-白堊紀可能由于當時大陸的分布而未發(fā)生的一次冰河時期

顯生宙以來氧同位素顯示的歷次冰河時期,其中亮藍色柱狀表示侏羅紀-白堊紀可能由于當時大陸的分布而未發(fā)生的一次冰河時期 65萬年來南極洲的冰蕊所記錄的大氣二氧化碳濃度而劃分的冰期/間冰期周期

65萬年來南極洲的冰蕊所記錄的大氣二氧化碳濃度而劃分的冰期/間冰期周期 從圖中看出2013年北極海冰的面積卻出現(xiàn)了增加,科學(xué)家認為全球正在進入“冰期”

從圖中看出2013年北極海冰的面積卻出現(xiàn)了增加,科學(xué)家認為全球正在進入“冰期”