1975年1月19日 (農歷臘月初八),我國有近1000萬知識青年上山下鄉。

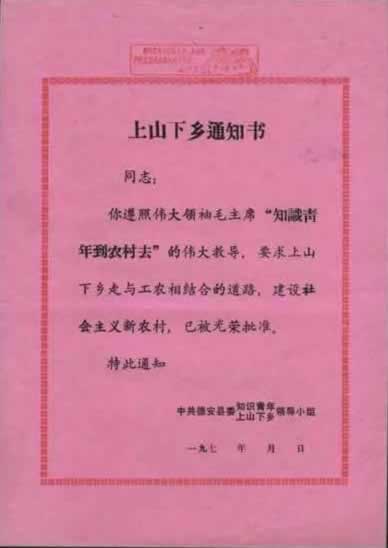

文革上山下鄉通知書

1975年1月19日——人民日報報道:我國有近1000萬知識青年上山下鄉

上山下鄉運動指的是二十世紀六、七十年代中國的文化大革命運動后期,中國共產黨組織大量城市“知識青年”離開城市,在農村定居和勞動的政治運動。

上山下鄉運動最早可以追溯到 1955 年,六十名北京青年組成了青年志愿墾荒隊,遠赴黑龍江省去墾荒。中國共產主義青年團中央于 8 月30 日為他們舉行了盛大的歡送會。團中央書記胡耀邦在歡送會上把“北京市青年志愿墾荒隊”的隊旗授予這批青年。中共政府鼓勵當時的知識青年“上山下鄉”,“自愿到條件艱苦的農村去鍛煉自己”,把邢燕子等人做為典型模范在青年人中大為宣傳。

真正有組織、大規模地把大批城鎮青年送到農村去,則是在文革后期,毛澤東決定給紅衛兵運動剎車的時候。1968年12月,毛澤東下達了“知識青年到農村去,接受貧下中農的再教育,很有必要”的指示,上山下鄉運動大規模展開,1968年當年在校的初中和高中生(1966、1967、1968年三屆學生,后來被稱為“老三屆”),全部前往農村。文革中上山下鄉的知識青年總人數達到1600多萬人,十分之一的城市人口來到了鄉村。這是人類現代歷史上罕見的從城市到鄉村的人口大遷移。全國城市居民家庭中,幾乎沒有一家不和“知青”下鄉聯系在一起。

上山下鄉的目的地很多,包括云南、貴州、湖南、內蒙古,黑龍江等地。政府指定“知識青年”勞動居住的地方,通常是邊遠地區或經濟落后、條件較差的縣。這一做法很快就成了既定政策。

在當時,有一部分青年是“滿懷熱血”地投入到這場運動中,所謂“滿懷豪情下農村”,“緊跟統帥毛主席,廣闊天地煉忠心”。但更多城市青年是被政府強制離家、遷往農村的。與其在城市的生活相比較,知青們普遍感覺在農村生活很艱苦,他們在貧困的農村地區當然無法繼續接受正常的知識教育,文化生活也幾乎沒有,他們和當地農民的關系也遠非融洽。

“上山下鄉”的“知青”當中,大部份是到農村“插隊落戶”,但還有一部份雖然也是務農,過的卻是“生產建設兵團”的準軍事化生活,他們的狀況與 “插隊知青”有很大不同。“上山下鄉運動”前期,全國各地組建了許多“生產建設兵團”,有一大批“知青”到這些“生產建設兵團”參加“屯墾”。“生產建設兵團”雖有“屯墾”的功能,但卻非正規軍隊,它同時兼具安排城市失業青年就業和備戰的目的。1968年底,中蘇關系對立,毛澤東向全國發出了“全民皆兵”,“招之即來、來之能戰、戰之能勝”,“備戰備荒為人民”,“深挖洞、廣積糧”等一系列關于備戰的指示。城市里開始修建防空洞,沿海地區不少軍工企業紛紛西遷。正是在這樣的背景下,各地組建了以“知青”為主要成員的大量“生產建設兵團”。從1969年初到1970年,原有的“黑龍江生產建設兵團”大規模擴大建制,同時新成立了內蒙古、蘭州、廣州、江蘇、安徽、福建、云南、浙江、山東、湖北共10個“生產建設兵團”以及西藏、江西、廣西的3個農墾師,加上50年代組建的“新疆生產建設兵團”,全國共有12個“生產建設兵團”及3個農墾師。

進入70年代以后,開始允許知識青年以招工、考試、病退、頂職、獨生子女、身邊無人、工農兵學員等各種各樣名目繁多的名義逐步返回城市。到70年代后期,出現了大規模的的抗爭,知青們通過請愿、罷工、臥軌、甚至絕食等方式的抗爭強烈要求回城,其中以西雙版納的抗爭最為出名。1978年10月,全國知識青年上山下鄉工作會議決定停止上山下鄉運動并妥善安置知青的回城和就業問題。1979年后,絕大部分知青陸續返回了城市,也有部分人在農村結婚“落戶”,永遠地留在了農村。有人因為害怕不被政府允許返回城市,所以即使和人同居并有了孩子也不登記結婚。

據統計由于各種原因滯留農村邊疆的知青約有數十萬人。

上千萬的知青回城后,并未出現某些官員擔心的城市因容納不下這么多人而引發混亂。相反,由于這個決定得到了全國人民的歡迎反而使得城市社會和農村社會都更加“和諧”。鄧小平政府在八十年代初驟然強化的計劃生育政策是中共對知青返城的一種反應。

上山下鄉雖然暫時緩解了城鎮的就業壓力,毛澤東借此達到了解散紅衛兵組織的目的,但是幾千萬年輕人的青春被荒廢,無數家庭被強行拆散,這場運動也造成了各個層面的社會混亂。由于無數本應成為學者專家的年輕人莫名其妙地在鄉間長期務農,八十年代以后出現了知識斷代,學術研究后繼乏人的現象。

上山下鄉運動令無數中國城市青年接觸了中國廣大的農村地區,他們中的很多人在此之前從未去過農村,對農村的了了解僅僅局限于課本的文字和政府的宣傳。一些曾經積極參與過文革運動的城市年輕人經過在農村的艱苦生活后,意識到自己被人所欺騙利用,至此徹底放棄了曾經堅信不疑的馬列主義革命理想以至于一切理想,中國社會在改革開放后的道德失序可以在此找到部分根源。

一些曾經參加上山下鄉運動的人后來經過自己的努力成為了作家,如史鐵生,葉辛,梁曉聲,張承志,張抗抗等,他們都曾以自己的親身經歷創作了知青文學。然而,更多的知青則永遠失去了受教育的機會,他們在九十年代的下崗潮中更是首當其沖,經常被工作單位裁減而失業。

這場運動改寫了一代人的命運。

一種解釋是: 中共把“我們也有兩只手,不在城里吃閑飯”作口號,很明顯是把無業城鎮勞動力到農村安家落戶視為解決失業的辦法。失業在中共的意識形態中,是資產階級社會特有的現象,社會主義社會當然沒有失業問題。可當時的中國大陸的工業和農業在大躍進和文革后完全停滯,糧食總產量逐漸不足以滿足日益增長的中國城市人口的需要,政府無法給城市青年人在安排工業和服務業領域的工作。更重要的是,毛澤東在他所發起的文化大革命中,已經達到了清除劉少奇等對手的主要目的,難以控制的紅衛兵逐漸成為麻煩,數量巨大的對政治高度熱衷的無業青年會對政治穩定構成嚴重威脅。把大量城市青年遣送到農村進行農業勞動,除了經濟上的考量外,主要是一種分而治之的政治策略。

毛澤東政府對場運動的解釋是: 為了防止“修正主義”和讓年輕人“接受貧下中農的再教育”。毛澤東后的中共政府避免討論這場涉及到幾千萬人命運的運動,也沒有對受害者進行任何賠償。

有人認為這場運動是對人民的愚弄和迫害。據說是林彪等人所起草的反對毛澤東的綱領性文件“五七一工程紀要”指出,讓知識青年“上山下鄉”是“變相勞改”。

運動過去幾十年后,當年的知青們已經成為中國社會政治經濟的主力,他們通常對自己留在農村的青春年華抱有懷舊情緒,甚至有人自稱“在廣闊天地里度過了少年和青年時代的這一代人們,有一個共同的感受——決不后悔。”

鄧小平曾說:我們花了三百億,買了三個不滿意:知青不滿意,家長不滿意,農民也不滿意。

事實證明,知識青年上山下鄉是歷史的倒退

知青與貧下中農吃憶苦飯

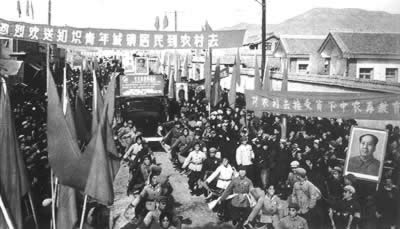

歡送知青