《女史箴圖》

《女史箴圖》

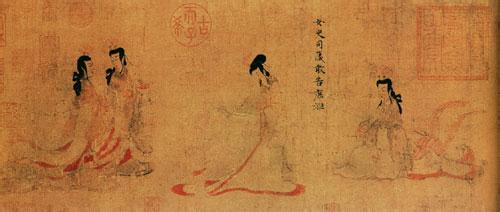

《女史箴圖》是東晉著名畫家顧愷之的作品。此圖是依據西晉張華 《女史箴》一文而作,原文十二節,所畫亦十二段,現存唐摹本僅剩九段。此圖的原作早已失傳,現存的《女史箴圖》有兩個摹本。一本藏于北京故宮博物院,為南宋人所摹;另一本在1900 年八國聯軍侵入北京時被掠,現藏英國倫敦大英博物館,傳為唐代人所摹,現在諸家著錄多采用此摹本。

《女史箴圖》 - 大英博物館無知將其裁剪破壞

《東方早報·藝術評論》2014年7月23日刊登了《〈女史箴圖〉訪“晉人”》一文,其中提到:“大英博物館將好好一手卷《女史箴圖》割裂開來,裱褙成平板式多段進行展示。”在隨后對大英博物館亞洲部研究員史明理(Clarissa von Spee)的采訪中,史明理向早報記者解釋:“大英博物館的《女史箴圖》被分為四個獨立的部分。其中,畫心部分是從前題記隔水和后題跋隔水中分離出來……裝裱于鑲板上……采用此類裝裱方法的畫絹,表面不易造成皺痕和斷裂。相較于卷軸鑲板上的繪畫,卻受到較少的保護,易于暴露于光線之下或受其他環境影響。”

大英博物館對于《女史箴圖》的裝裱被其稱為“日式折屏手法”。應用了“日式折屏手法”的《女史箴圖》自入藏大英博物館至今約百年,已經能夠看到明顯的開裂與掉粉的“病征”。早報記者在采訪中發現,海內外藝術史學者與文物保護人士對此基本都持否定態度,對文物受到傷害無不表示遺憾。

此種裝裱與保護古代書畫的做法,在中國的博物館并未有所發現。上海博物館書畫部研究員陶喻之告訴記者:“將中國古代書畫割裂成幾個部分并且裝裱在木板上的做法,無論是在上海博物館,還是北京故宮博物院或臺北故宮博物院都是絕不可能發生的。這種做法本身無異于在破壞文物,對書畫作品造成不可逆的傷害。”

或許是100年前特有的歷史背景導致了大英博物館這種乖張的裝裱中國書畫的形式。書畫鑒定家、原故宮博物院副院長楊新曾于2001年在大英博物館近距離觀摩《女史箴圖》,他在此后接受采訪時曾談道:“英國人按照西方的形式來對這個作品進行了改造。它就是像油畫一樣應該是掛在墻上的,所以他把這個《女史箴圖》一段一段就截下來了。”在陶喻之看來:“《女史箴圖》在大英博物館的遭遇有其歷史原因。該作品入藏大英博物館是在20世紀10年代,在那時候歐美的博物館里幾乎沒有來自中國的美術學者或書畫收藏顧問。無獨有偶,美國好幾家博物館,如紐約大都會藝術博物館里的幾件約同期入藏的中國書畫作品也有相同的(割裂、裝裱于木板上)遭遇。現在當然在歐美也不會有博物館再用這種方法去裝裱展示中國書畫。”

分析歐美博物館“無意中”損害中國古書畫的原因,其中或許有當時來自日本的文物鑒藏與書畫裝裱者的誤導。旅日古書畫修復大家陸宗潤告訴記者:“分析這種現象背后的原因,在于歐美的博物館于上世紀初在中國書畫收藏方面主要受到從日本去歐美的第一代藝術品鑒藏顧問的影響,那時候還沒有中國學者介入西方博物館體系,日本顧問這種想當然地把中國古畫裝裱在木板上的做法使文物受到了傷害,因為經過一段時間的展示之后,木板會裂開,而中國畫通常都是繪于絹或紙上的,也會隨著木板的裂開而開裂。”

陸宗潤對記者表示:“這種做法在歐美的博物館也只應用了很短一段時間,一方面是文物發生損壞之后大家有目共睹,另一方面是中國的鑒藏家也逐漸介入到歐美的公共收藏體系中糾正了對中國書畫的錯誤裝裱與不當保管。”

對于20世紀10年代的歐美博物館界來說,或許這只是一個失誤,作用時間短暫,影響作品也有限,然而在中國繪畫史上十分重要的《女史箴圖》很不幸地受到了這種粗暴的對待。

記者了解到,在去年大英博物館召開的關于《女史箴圖》的研討會上,大英博物館方面本身也對大約100年前的這種錯誤表示后悔,然而因為這一過程已不可逆了,盡管現在動用最先進的科技手段能分析其損毀情況,但也無法從根本上逆轉這一過程了,所以目前只能采取權宜之計,用折中的方法,不作為永久展示品,一年展示一個月,平時入庫進行保護工作。

《女史箴圖》 - 簡介

大英博物館中的《女史箴圖》《女史箴圖》 中國東晉繪畫作品。作者顧愷之。原作已佚,現存有唐代摹本,原有12段,因年代久遠,現存《女史箴圖》僅剩9段,為絹本,設色,縱24.8厘米、橫348.2厘米。此圖依據西晉張華《女史箴》一文而作,原文十二節,所畫亦為十二段,現存自“馮媛擋熊”至“女史司箴敢告庶姬”共9段。作品注重人物神態的表現,用筆細勁聯綿,色彩典麗、秀潤 。現在世界上僅存兩幅臨摹品,其一為北京故宮收藏,為宋人臨摹,筆意色彩皆非上品,價值不是很高;另一幅就是這件藏于大英博物館的隋唐時期摹本,是罕見的藝術珍品。

《女史箴圖》 - 畫名解釋

“女史”是女官名,后來成為對知識婦女的尊稱;“箴”是規勸、勸戒的意思。

《女史箴圖》 - 畫作背景

女史箴圖據周新國、周波先生所著《武陵藏珍---沅澧流域歷史文化圖說》考證記載“《女史箴圖》原畫作于東晉時期。公元290年,晉武帝司馬炎死后,兒子司馬衷即位,史稱晉惠帝。晉惠帝是中國歷史上典型的昏庸無能皇帝。他從小就不愛讀書,整天吃喝玩樂,不務正業,大權盡落皇后賈氏之手。賈氏為人心狠手辣,荒淫無度,引起朝中眾臣的不滿。張華便收集歷史上各代先賢圣女的事跡,寫成《女史箴》,以示勸誡和警示。被當時奉為“苦口陳箴、莊言警世”的名篇,流傳甚廣。

東晉著名畫家顧愷之根據文章分段配畫,每段有箴文(除第一段外),各段畫面形象地揭示了箴文的含義,故稱《女史箴圖》。中國歷史上的曠世名作《女史箴圖》由此問世。

《女史箴圖》 - 所繪內容

《女史箴圖》被英軍大尉基勇松盜往英國的《女史箴圖》原有十二段,因年代久遠,現存九段。

現存的第一段“玄熊攀檻、馮媛趨進”應為第四段,描繪馮媛以身阻熊,護衛漢元帝的故事,一念之間的心意,往往最令人感戴。

現存第二段畫漢成帝班婕妤辭輦的故事,插題箴文“班婕有辭……防微慮遠”,后妃之德也令人動容。

第三段畫岡巒重疊,人物射獵于山間。插題箴文“道罔隆而不殺……替若駭機”,意思是日月有常、天下萬物莫不盛極而衰,維持中庸平和是明哲保身之舉,也是一種美德。

第四段畫兩女相對妝容。插題箴文“人咸知修其容,莫知飾其性”,千載之下,仍擲地有聲。

第五段畫床幃間夫婦相背,男子揭幃作倉猝而起狀。插題箴文“出其言善……同衾以疑”,咫尺成千里,最遠的距離莫過于此乎?

第六段畫夫婦并坐,妾侍圍坐,群嬰羅膝。插題箴文是“夫言如微”至“則繁爾類”,意指后妃不妒忌則子孫繁多。

第七段畫男女二人相向對立,男子對女子舉手做相拒之勢。插題箴文“歡不可以瀆,寵不可以專……實此之由”,規勸女子不能刻意爭寵,專寵必生傲慢。

第八段畫一妃端坐,有貞靜之態。插題箴文是“靜恭自思,榮顯所期”,意思是女子若想尊貴,必須謹言慎行,尤其要“慎獨”。

第九段畫一女史端立,執筆而書,前有兩姬相伴而行,相顧而語。插題箴文是“女史司箴,敢告庶姬”兩句。宮廷女官在勸導嬪妃們慎言善行,普天下女子也可以此為鑒。

《女史箴圖》 - 歷史影響

在中國明代婦女用于閱容的銅鏡上出現“秩吾”銘文,我們稱該種銅鏡為“秩吾”鏡,圓形,半球鈕,鈕上下各一字,合為“秩吾”

。“秩吾”鏡直徑8.9厘米。鏡緣光整無邊作,鏡背微凹。古時造鏡取其吉祥物或用語,以示心愿或誡勸。“秩吾”鏡,即寓意要“注重自身內質的修為”。該鏡曰“秩吾”,可能與《女史箴圖》中的“修容飾性”的影響有關。《女史箴圖》畫旁題箴文:“人咸知修其容,莫知飾其性;性之不猸,或愆禮正;斧之藻之,克念作圣。”意思是說,人們都通常只知修飾自己容貌,卻不注意加強自己品質的修養,其實個人品質的修養是至關重要的。這種“修容飾性”觀念也影響到民間,普通女子也要按《女史箴》所定下的“女子標準”來規范自己,這或許就是“秩吾”之鏡的寓意所在。與“秩吾”鏡的同類之鏡,還有孔祥星《中國銅鏡圖典》所載“彥和”鏡、“新國書屋”所藏“俊甫”鏡等。

《女史箴圖》 - 收藏歷史

《女史箴圖》[5]乾隆去世后,《女史箴圖》一直被收藏于紫禁城建福宮花園,慈禧太后時期被移往頤和園。1899年義和團事件,第二年八國聯軍進京,駐頤和園的英軍第一孟加拉騎兵團的克勞倫斯·K。約翰遜上尉趁亂將《女史箴圖》盜走,約翰遜上尉的家人后來辯稱《女史箴圖》是一個被約翰遜救過的貴婦的贈品。約翰遜1902年回到倫敦后,并沒有意識到《女史箴圖》的價值,他把《女史箴圖》拿到大英博物館想讓館員給畫軸上的玉扣估價,大英博物館繪畫部的管理員Sidney Colvin (1845-1927)和他的助手Laurence Binyon (1869–1943)意識到了這幅畫的價值,于是以25英鎊從約翰遜手中購得。1912年,大英博物館雇傭日本畫家杉崎秀明和漆原木蟲制作了100份木板復制品。1914到1915年期間,《女史箴圖》被分割成兩長段和一小段保存,第一段包含9幅場景的原作,第二段包括了其他所有的后來添加部分,第三段是鄒一桂的畫作。

《女史箴圖》 - 畫品現狀

《女史箴圖》女史箴圖(局部)《女史箴圖》現有兩個絹本,一本現藏故宮博物院,專家認為是南宋摹本,藝術性較差;另一本藝術性較強,更能體現顧愷之畫風與《女史箴圖》原貌,專家認為可能為唐人摹本,為大英博物館收藏。

大英博物館收藏的《女史箴圖》是中國唐代的摹本,神韻最接近顧愷之的原畫,因而被后人奉為經典摹本。它曾被許多文人墨客收藏過,畫面上我們可以看到項子京題記,唐弘文館“弘文之印”,還有宋徽宗趙佶瘦金書《女史箴》詞句11行。畫本身及裝裱部分壓有宋、金、明、清內府藏印,及明清歷代收藏者的私人鑒藏印。

唐本的《女史箴圖》于1900年,八國聯軍洗劫頤和園之際被英軍大尉基勇松盜往英國,后存大英博物館。

為減少開卷,大英博物館將《女史箴圖》攔腰裁為兩截,裱在板上懸掛。由于《女史箴圖》更適合平放而非懸掛,已經出現了掉渣情況。

另外,由于相關知識的欠缺,與大量其它的書畫一樣,《女史箴圖》在重裱時由館方以日式裝裱取代,由此,明清時期文人留下的題跋都被殘忍無情地裁剪下來,形成了歷史斷層。

《女史箴圖》 - 技法賞析

顧愷之創作的《女史箴圖》,以日常生活為題材,筆法如春蠶吐絲,形神兼備。他所采用的游絲描手法,使得畫面典雅、寧靜又不失明麗、活潑。畫面中的線條循環婉轉,均勻優美,人物衣帶飄灑,形象生動。女史們下擺寬大的衣裙修長飄逸,每款都配以形態各異、顏色艷麗的飄帶,顯現出飄飄欲仙、雍容華貴的氣派。

《女史箴圖》 - 價值

《女史箴圖》是中國能夠找到的最早的專業畫家東晉顧愷之的傳世之作,也是當今存世最早的中國絹畫,在中國美術史上具有里程碑意義。這幅畫也是最早的一幅“以形傳神”繪畫藝術的杰出作品,因而它除了具有獨特的藝術價值之外,還具有其他畫科難以比擬的史學價值和社會價值。

《女史箴圖》 - 畫品逸事

第二次世界大戰期間,英國政府為感謝中國軍隊在緬甸解除日軍之圍,曾有意把顧愷之的《女史箴圖》歸還中國,與贈送中國一艘潛水艇二擇一,做為謝禮。中國政府選擇了潛水艇。

《女史箴圖》 - 作者簡介

顧愷之(約344年-405年),字長康,是中國東晉時代的畫家,晉陵無錫(今江蘇無錫)人,約364年在南京為石棺寺畫維摩詰像,引起轟動。366年當上大司馬參軍,392年為殷仲堪參軍,405年升為散騎常侍。

顧愷之多才,工詩賦,善書法,被時人稱為“才絕、畫絕、癡絕”,他的畫線條連綿流暢,如“春蠶吐絲”。著有《論畫》、《魏晉勝流畫贊 (摹拓妙法)》和《畫云臺山記》三本繪畫理論書籍(以上三篇文章現今存在最早版本由唐張彥遠歷代名畫記抄錄以傳),提出“以形寫神”、“盡在阿堵中”的傳神理論。其與曹不興、陸探微、張僧繇合稱“六朝四大家”。