府文廟

府文廟

泉州府文廟位于福建省泉州市鯉城區百源川池,是全國重點文物保護單位,其建筑規模宏大,是集宋、元、明、清四朝代的建筑形式的孔廟建筑群;歷史悠久,規制完整,氣勢宏大,文化內涵豐厚,是東南地區名聞遐邇的最大的文廟建筑群;布局勻稱,建筑優美,造型獨特,是宋代中原文化和閩南古建筑藝術的有機結合。

地理位置

歷史記載

建筑特色

府文廟泉州府文廟建筑規模宏大,是集宋、元、明、清四個朝代的建筑形式的孔廟古建筑群。主體建筑大成殿為典型的宋代重檐廡殿式結構。殿身為斗拱抬梁式結構,整座大殿用48根白石柱乘托,有石雕盤龍檐柱八根,大成殿正中有孔子像,梁上懸掛有清康熙帝御書“萬世師表”。大成殿東為崇圣殿,名宦祠、明倫堂。廟內宋太守題詩的夫子泉井等諸多文物保存完好。這些建筑物構成一個完整的文廟建筑群。

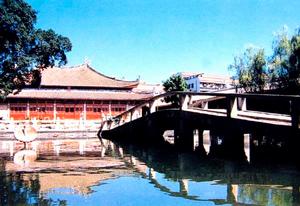

主體建筑大成殿是祭孔的正殿,面闊七開間,進深五間,為典型的宋代重檐廡殿式、抬梁式木構架,斗拱層疊,梁枋縱橫,雕飾有小龍、飛禽走獸、花卉草木;殿柱皆石,前有露臺,府文廟圖片翼以扶欄,下為甬道、拜庭;庭外泮池,筑有元代石橋,橋面鋪72塊長方形條石,代表孔子的72個得意門生;東西為兩廡,前為大成門、金聲玉振門。東畔明倫堂,為文廟現存主要附屬建筑,堂前露庭、泮池和石橋均保存完好。西有泮宮及鄉賢名宦祠、狀元祠十余座。廟內陳列資料十分豐富。大成殿正廳中央供奉著孔子圣像,東西兩側供奉四配及十二哲人,陳列祭孔禮器、樂器和泉州歷代名人遺著遺物等文物共500余件。靈星門鄰涂門街地段,原為府文廟建筑群范疇,后辟為另用。為了完整保護文廟建筑群,2000年,泉州市委、市政府作為重點工程,投資1.2億元,拆遷菜市場及三個企、事業單位,建成文廟廣場,既有效保護遺址,又成為市民休閑健身的場所。

文化象征

文廟內至今依然完整地保存著清代的成套祭孔樂器、禮器、祭器和舞具。由于泉州與臺灣特殊的地理與人文聯系,泉州文廟也因此成為臺灣同胞尤其是知識分子回大陸瞻謁中華民族文化之根的一個重要象征載體。

目前,文廟已由國家撥出專款對其進行修繕。由泉州市政府主持興建的“泉州歷史名人紀念館”設在文廟的西廡,于2001年10月1日正式對外開放。該紀念館融生動性和知識性為一體,讓泉州市民受到了良好的愛國主義教育,也讓外地游客領略了泉州人杰地靈濃厚的氣氛。同時泉州市政府還推出了“泉州古代教育展覽”。

泉州市政府在保護文廟的基礎上,于2001年1月還動工修復文廟廣場,并重建了石牌坊,對欞星門遺址進行保護,維修了蔡清祠、莊際昌狀元祠等。工程于今年2月26日正式竣工。

內部結構

府文廟內設有“泉州府文廟文物陳列館”、“泉州歷史名人紀念館”、“泉州古代教育展覽館”。“泉州府文廟文物陳列館”設在大成殿內,正中有孔子塑像,兩旁有四配十二哲畫像。主要文物有傳世祭孔樂器、舞器、禮器等。其中六件青銅豆鑄有“乾隆十一年臺灣知府蔣元樞捐造,貢生蔣鴻皋監制”和鑄有“同治六年五月鑄,州同御即造,訓導鄭秉經郊行李樹監鑄”及“臺灣北路淡水同知嚴金清謹制”的銘文編鐘。是研究泉州文廟與臺灣文廟的歷史淵源關系的實物資料。

“泉州歷史名人紀念館”設在文廟西廡,陳列有唐、五代、宋、元、明、清等朝代文化名人三十八位。這些人物從各個歷史時期反映出泉州人文薈萃、人杰地靈,在政治、文化、經濟、軍事以及海外交通、國家統一等領域為社會以至世界作出重大貢獻。展品使用現代彩色臘像工藝制作,配以精制各時代服飾,形象逼真、栩栩如生。

夫子泉碑

過去士子 常喝“夫子泉”井水

在泉州府文廟“夫子泉”井邊有一方“夫子泉”碑,南向。這塊碑石至今仍在,只是沒有立于井旁,而是被珍藏了起來。

清乾隆《泉州府志》記載:泉舊在禮殿邊,隆興初,清泉迸出,甘香特異,教授黃啟宗視役夫-蕪得之,乃率諸生拜祝,環-其旁,名夫子泉……

夫子泉碑上有“宋王梅溪有詩……”字樣,指的就是王十朋曾寫有關于夫子泉之詩:“……刺桐城中泮宮里,大成殿下新泉水,不須更以品第論,混混源流自夫子。諸生游泳芹藻間,日飲一瓢心慕顏,聰明不數遠公社,清白大勝臥龍山……”

古代發現泉水,多被視為祥瑞之兆,在文廟出現的祥瑞之物,自然也受到泉州士子的青睞。

“青云路”重見天日

元稹有詩“愿登青云路,若望丹霞梯”,青云路一直是古代士子所祈盼踏上的美好通途。泉州府文廟內,現在仍珍藏著一方“青云路”石碑,花崗石的質地,背面未經打磨,顯得凹凸不平。

這一方碑刻原來放置在欞星門對面、八卦溝北岸的一面照墻上。欞星門以南片區改造為中菜市場后,碑石不見了,一直到了2003年,從李文節祠維修現場出土,終于重見天日。

曾有“下馬碑” 如今成碎石

泉州府文廟的一面墻上,有“下馬碑”的碎塊。記者看到,墻角下有一大一小的斷碑,較大的一塊上面寫著“文武官員”等字樣,小塊的呈三角形,上面有“人”等字樣。

老一輩考古專家黃炳元先生曾向記者介紹說,他幼年時在文廟里就讀于梁披云辦的一所小學,對于下馬碑的印象很深刻。孔子被樹為“百世文官表,歷代帝王師”。泉州府文廟原來還有“禮門”和“義路”的,可惜后來消失了,下馬碑原來就位于義路上面,古代時文武官員在下馬碑前要下馬下轎,鑼鼓儀仗也要偃旗息鼓,以表示對孔子的尊重。

專家考察

泉州府文廟碑刻:“親愛精誠”疑為蔣介石題泉州府文廟碑刻:“親愛精誠”疑為蔣介石題

賬目碑 使用舊式民間記數法

泉州府文廟金聲門內東壁間,有一方“黑頁巖”質地的碑,上寫“泉州府學、晉江縣學文廟恭祝圣誕賬目”,并羅列了諸多某某人捐多少錢字樣的清單。

現在有的市民看懂了大半,但還有一些特別字符看不懂,說宛如看天書。

專家揭秘,原來上面標示的一些符號,有的居然是舊式的民間記數法呢。比如一、二、三分別用1、刂、川表示,五、六分別用8、亠表示,八則用言字頭(下面去掉口)表示……

從這樣去理解的話,就不難讀出里面備注寫的啥,如“……麗澤居黃十元(七兩二錢)……倪人英、倪登龍合四元(二兩八錢)……”

橋石見證十九路軍來泉

過去,人們經常在明倫堂內小橋上看到舊石欄,刻著“陸軍第十九路軍六十一師軍醫處”等字樣,石刻有時間落款,為“民國二十一年十月建造”。市黨史研究室有關人士表示,這些字與“福建事變”有關。

“ 福建事變”后建立了反蔣政權。1932年,“一·二八”事變結束后,蔣介石調十九路軍到福建。1933年11月20日,十九路軍將領聯合國民黨內李濟深等一部分勢力,在福建福州南校場召開大會,決定成立中華共和國人民革命政府。1934年1月15日,蔣介石軍隊攻陷福州。人民革命政府和十九路軍總部分別遷往漳州和泉州。同年1月21日,泉州、漳州失守,“閩變”失敗。泉州市文物保護管理所負責人黃真真說,橋上石刻見證了明倫堂的一段歷史,是當年十九路軍來泉留下的遺跡,有著重要意義。