董永

董永

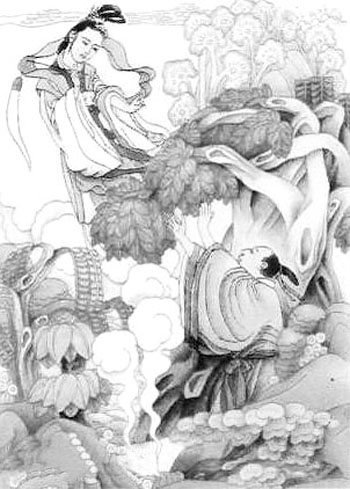

董永,漢朝時期的人物,古代流傳行孝歷史模范,其家境貧寒。幼年喪母。與其父相依為命。父去世后,又契身葬父,是《二十四孝》中賣身葬父的主角。相傳出生于漢蜀(今湖北省孝感市境內(nèi);參見《孝感縣志》)。民間廣泛流傳因其孝心感動天地,玉皇大帝之七仙女感動人間親情,與其結(jié)為夫妻。孝感市或縣也因此得名。又傳董永是千乘人,今屬于山東博興陳戶鎮(zhèn)。

民間故事

董永民間故事最初只是漢代一個普普通通的農(nóng)民事父至孝的孝子故事,但是歷史卻選擇了董永作為社會孝觀念宣傳的典范,一直流傳至今。在流傳過程中董永故事也隨之發(fā)生了明顯的變化,即漸漸由孝子故事演變?yōu)閻矍楣适隆拿耖g故事的演變中,我們可以看出民眾的感情與想象的巨大作用。

兩千年以來,“董永與七仙女”故事傳說的原生結(jié)構(gòu)模型雖無改變,但故事情節(jié)、人物形象甚至思想內(nèi)涵都在不斷地豐富和創(chuàng)新。

孝感地區(qū)傳承的《董永與七仙女傳說》是一件優(yōu)秀的民間口頭語言藝術(shù)作品。關(guān)于董永和七仙女故事,既是中國孝文化的集中體現(xiàn),又是神奇幻想同人間現(xiàn)實巧妙融合的優(yōu)美藝術(shù)作品。它在孝感深深扎根,發(fā)育成熟。

傳說董永本為山東千乘人,但早在漢代即遷移至孝感安家落戶,這不僅有史籍記載,且與孝感這一地名的由來緊密相關(guān),還有孝感地區(qū)至今遺留的許多遺跡、地名和民俗可資佐證;作為一件口頭語言藝術(shù)作品,它正是在孝感地區(qū)的崇尚孝道的民間文化生態(tài)中,才發(fā)育成熟,既凸現(xiàn)孝道主題,又富有民間生活情趣,并通過說唱、戲曲等多種樣式的藝術(shù)創(chuàng)造走向全國,產(chǎn)生了廣泛而深遠(yuǎn)的影響。

優(yōu)美動人的“董永與七仙女”故事傳說主要價值在兩個方面 。第一,有關(guān)這個故事傳說的歷史資料和文學(xué)資料蘊(yùn)涵著我國各個歷史時期社會的經(jīng)濟(jì)、政治、文化包括倫理道德、風(fēng)俗民情、宗教信仰、文學(xué)藝術(shù)等方面的豐富信息,具有珍貴的歷史研究價值。第二,該故事傳說所頌揚(yáng)的孝文化精神,在建設(shè)社會主義精神文明、構(gòu)建和諧社會的今天,仍具有現(xiàn)實實踐價值。

“董永與七仙女”故事傳說,千百年來深受人民群眾喜愛,可謂家喻戶曉,是中華民族廣為流傳的著名民間傳說之一,在國外也有一定影響。

傳說故事

與七仙女的傳奇故事

傳奇故事

西溪,為始建于西漢中葉的一個古鎮(zhèn),在這塊古老的土地上流傳著董永與七仙女的傳奇故事。而與這個傳奇故

董永事有關(guān)的地名傳說卻更為當(dāng)?shù)厝罕娝蚪驑返溃脗鞑凰ァ?/p>

西溪鎮(zhèn)西北角有一小村莊,叫“董家舍”。傳說,東漢初年董永就出生在這個村子里。早在南宋時的《方輿勝覽》中就有記載:“海陵西溪鎮(zhèn),漢孝子董永故居。”清嘉慶《東臺縣志》詳載:“漢董永,西溪鎮(zhèn)人,父亡,貧無以葬,從人貸錢一萬,以身作傭……”。所以說“董家舍”與董永有關(guān)是有一定依據(jù)的。

西溪鎮(zhèn)北有一水塘,叫“鳳凰池”,昔日池水碧波蕩漾,清澈見底。傳說王母娘娘的七個女兒常來此沐浴。鳳凰池后建有“天女廟”(久廢)。西溪西南面有一村莊叫“鶴落土侖”,傳說七仙女深為董永的勤勞和孝心所感動,一日在眾姐姐的幫助下,乘鶴下凡來到人間,七仙女乘鶴下凡之處,得名“鶴土侖,即今臺南鎮(zhèn)社東村,東莊叫“鶴東”,西莊叫“鶴西”。七仙女下凡后,在西溪南面的“十八里河口”與董永相遇,后在“十八里河口”附近的老槐樹下,二人拜天地成了親。天長日久,十八里河口旁邊的村莊也成了“河口”村(今屬臺南鎮(zhèn))。

西溪西廣福寺后院內(nèi)有一口古井,叫“繅絲井”,大旱之年不涸,傳說是七仙女當(dāng)年為幫助董永贖身而替曹長者家織300匹云錦時汲水繅絲的一口井。清嘉慶《東臺縣志》載:“井口小而中宏深,味極甘,大旱不涸,每至春深,井生草根長丈余,人以為仙跡云”。明英宗天順六年(1462年),巡宰李誠蒞臨西溪,查看了這個遺跡,建亭其上。當(dāng)年九月亭建成,堅樸實得宜。亭的梁柱上還雕刻著水藻形的花紋。興化顧繁在亭上作《繅絲井亭記》。明萬歷四十年(1612年),西溪巡檢劉文奎又在此修亭作記。日軍入侵前,井上還有涼亭,四角凌云,翼然欲飛;井旁石碑上有亭記,日軍入侵后,亭毀井存。傳說,董永和七仙女一月還清了曹長者的債務(wù)后,夫婦來到西溪南面的“董家垛”,安居于“寒窯”,從此過上了男耕女織的新生活,此地也由此得名“新生”,現(xiàn)為廣山鎮(zhèn)新生村。

數(shù)月后,王母娘娘得知七仙女下凡之事,大為震怒,遂派天兵天將捉拿七仙女 ,董永追趕至西溪“南倉河口”,夫婦二人抱頭痛哭,生離死別。七仙女被天兵天將抓上半空,她扔下腳上穿的一雙繡花鞋給董永留作紀(jì)念,一只落河?xùn)|,一只落河西,落鞋處分別得名“東鞋莊”和“西鞋莊”,兩莊又合稱“雙鞋莊”。為使董永免遭天兵天將加害,七仙女在空中拔金釵向地面劃出一條河,阻擋住追趕的董永,并用雙釵插地,鑿成兩口井,一井河?xùn)|,一井河西,以示董永在此絕別,永無相見之日。后人為懷念善良美麗的七仙女,為井取名“雙釵井”,又名“金釵井”;為河取名“辭郎河”。

辭郎河邊有個村落,得名“辭郎莊”(今屬廣山鎮(zhèn))。七仙女別董永凌云而去,后人在河上建“鳳升橋”,俗稱“南倉橋”(即今牛橋,舊曾為西溪第一橋)旁邊建“凌云亭”,亭久圮。

第二年,七仙女在天庭為董永生得一子,玉帝難容,她只好忍痛把兒子送到十八里河口的老槐樹下,托夢囑董永領(lǐng)子。放孩子的地方由此得名“舍子頭”(今為臺南鎮(zhèn)杜沈村)。董永得到兒子,更加思念七仙女,天天來到老槐樹旁遠(yuǎn)眺,遙望天空,殷切期盼妻子回歸,全家團(tuán)聚,董永佇立之處便得名“殷莊”,今屬廣山鎮(zhèn)。

董永廟

董永死后,后人有感于董永的孝心,為其建“董孝賢祠”,又稱“董永廟”。有磚墻瓦蓋四合院十余間,祠內(nèi)供董永塑像,四時香火不斷。院內(nèi)有土建“董永墓”,墓有石碑,碑文為:“漢董孝子諱永墓——道光乙未里人修”。為了永久紀(jì)念董永,并將當(dāng)?shù)卮迩f取名“董家土侖”,后又改為“董賢鄉(xiāng)”,現(xiàn)為臺南鎮(zhèn)“董賢村”。

另一版本故事

東漢時人,據(jù)歷代縣志及《大清一統(tǒng)志》所記,均載為樂安縣(今廣饒縣)人。其里居當(dāng)系縣城南5公里的董家村。

董永早年喪母,與父親董還如相依為命,以種田為生。董永每去田間勞作,則以小車推著父親,放到樹蔭下,并備有水罐,為父解渴,過著父子相依為命的生活。靈帝中平年間 (184~189年),山東青州黃巾起義,渤海騷動,董永隨父親為避亂遷徙至汝南(今河南省汝南一帶),后又流寓安陸(今湖北省孝感市)。董永的父親病亡,無力埋葬,向人借錢1萬,言定日后做財主的奴仆,以身抵債。董永扶亡父靈柩回鄉(xiāng),葬于城北。在返回償債途中, 路遇一女子,愿做董永的妻子。二人同至財主家,女子一月之內(nèi)為主家織絹300匹,償還了欠債。三國時詩人曹植的《靈芝篇》單詠此事:“董永遭家貧,父老財無遺,舉假以供養(yǎng),慵作致甘肥。債家填門至,不知何用歸。天靈感至德,神女為秉機(jī)。”對于董永妻的所為,民國廿四年《續(xù)修廣饒縣志》說:“抑古俠女者流之行徑”。

明嘉靖三年(1524年),鄉(xiāng)賢祠內(nèi)即供有董永的牌位,后又在太和村建董永祠,董氏后裔歲時致祭。董永后裔分三支,長支在太和村,存有董永影像;有一支遷居博興縣壟注河村,故董永墓在壟注河。

傳說

董永與七仙女的傳說可謂家喻戶曉。

1950年,這個傳說有賴于安慶拍攝的黃梅戲電影《天仙配》而大揚(yáng)于天下,黃梅戲是產(chǎn)生于安徽省安慶市的主要地方戲曲。2002年10月26日中國郵政局發(fā)行的一套郵票《民間傳說———董永與七仙女》,更是擴(kuò)大了這個傳說在當(dāng)代生活中的影響度。但是,自古以來,人們對傳說中的兩個主人公董永與七仙女的來源則不甚清楚,一般認(rèn)為故事成型于戲曲勝地懷寧黃梅山區(qū)流行的傳奇《董永遇仙》。董永一角是來源于歷史人物還僅是傳說人物?唐宋以來,博興、廣饒、孝感、丹陽、東臺、通州、蒲州、河間、[2]汝南等地都稱有董永遺跡,可見人們并不認(rèn)為董永是可考的歷史人物。至于七仙女,至今仍有人將之混同為織女,到頭來,董永與牛郎之間的關(guān)系便難以理清。

董永遇仙傳說發(fā)生于東漢中葉,支持這個結(jié)論的可靠材料過去只發(fā)現(xiàn)了三條,第一條見于東漢桓帝建和元年(公元147年)修建的今山東嘉祥縣境內(nèi)的武梁祠石刻,該石刻上有董永孝養(yǎng)父親的畫像,但是畫像中還沒有出現(xiàn)仙女的蹤影。第二條是魏曹植樂府詩《靈芝篇》:“董永遭家貧,父老無財遺。舉假以供養(yǎng),傭作致甘肥。責(zé)家填門至,不知何用歸。天靈感至德,神女為秉機(jī)。”第三條見于東晉干寶《搜神記》卷1:“漢董永,千乘人。少偏孤,與父居。肆力田畝,鹿車載自隨。父亡,無以葬,乃自賣為奴,以供喪事。”董永上工的路上遇到一個女子,那女子要與他成親,董永推脫不了,便一同來到主人家。婦人“能織”,“一旬織縑百匹”。幫助董永償清債務(wù)后,便與之告別了。臨行之時,她向董永交了底:“我,天之織女也,緣君至孝,上帝令我助君償債爾。”

在中原,關(guān)于董永和七仙女的傳說很多很多,而在豫南的駐馬店市,董永與七仙女的傳說故事,似乎更具有人性味。

據(jù)說董永的老家在山東青州,因為兵災(zāi),母親不幸死去。臨死前,母親囑咐董永,趕快用車子推著父親回到中原去,到姥娘家生活。董永就用小推車推著父親,一路顛沛流離來到了汝南郡。由于父親體弱多病,加上長途勞累,一進(jìn)汝南便撒手人寰。董永身上沒有一分錢,為了埋葬父親,最后董永把自己賣給了財主裴氏,用賣自己的銀子埋葬了父親。

董永向姥娘家趕去的時候,走到村南邊的一座小石橋上,橋上站著一位美麗的姑娘。董永問,你攔我做什么?姑娘嫣然一笑說,我要嫁給你,和你做夫妻。姑娘的話把董永嚇得魂飛魄散,趕忙調(diào)頭下橋,繞到村后進(jìn)村。誰知迎面又碰上了那位姑娘攔住去路,董永千般央求,讓姑娘放過自己。姑娘爽快地說,我是玉皇大帝的七女兒,叫張七姐,在天上看到你賣身行孝的事,我很感動。如今世上很難找到像你這樣孝順的人了。所以,我背著爹娘來到凡間,下嫁給你,幫你還債。

一席話說得董永感激萬分,再三思量,遂決定帶姑娘回姥娘家成親 。成親后的董永和七仙女恩恩愛愛,男耕女織,很快就還清了裴財主的錢,并生下一個兒子,取名叫董仲。

后來,董永與七仙女在村前相會的地方,叫前董會,在村后相會的地方叫后董會。二人相會的石橋,叫遇仙橋,據(jù)說橋上還留有七仙女的腳印。

如今,在駐馬店市的宿鴨湖西岸,仍有前董會和后董會這兩個自然村,村里的人們?nèi)詧孕胚@里就是董永和七仙女相會的地方。

歷代史料的四個董永:

其實,董永是實有其人的。筆者發(fā)現(xiàn),歷代史料中至少記錄了四個名叫董永的人。第一個董永記在《漢書》卷17《景武昭宣元成功臣表》中。有一個叫做董忠的人,因為告發(fā)別人的一個陰謀而立功,被漢宣帝封為高昌壯侯。后來他的兒子董宏、孫子董武又相繼為侯。西漢末年,董武為王莽所廢。幸運(yùn)的是,27年之后,東漢光武帝為了收買人心,復(fù)封被王莽所廢的西漢故侯時,建武2年(公元26年)高昌侯第四代(玄孫)董永又被朝廷找到,再度封侯。《漢書》明確記載,董永生活于“千乘”(今山東青州,即高昌侯國所在地),與《搜神記》所記完全一致:“漢董永,千乘人。”因這條材料記在《表》中,且非常簡略:“侯永紹封”,歷來不為人所知。第二個董永生活在東漢末年。最早記下這個董永名姓的材料首見于南宋人婁機(jī)所撰的《漢隸字原》卷1:“孟郁堯廟碑陰。碑云:刊碑勒諜。碑皆載仲氏父祖兄弟子孫所歷所終之官,獨有一董永為異姓。”若此碑文所錄不誤,可以確定,公元167年左右今山東曹縣(濟(jì)陰)之地有一位大約五十上下的鄉(xiāng)紳董永其人。第三個董永在唐代,《新唐書·孝友傳》記載河間有一個孝子董永,曾受到朝廷旌表。第四個董永在宋代,《宋史·董槐傳》的傳主董槐是南宋的名相,他的父親叫董永。

以上四個董永,只有兩漢之間的那個董永最有可能是傳說主角的歷史原型。董武被廢后不久,正逢亂世,山東猶受其害,董武父子生活艱難自不必說,即所謂“董永遭家貧,父老無財遺”。所謂“遭”家貧,只能說明原先董永并不家貧,后來因發(fā)生變故,所以致貧;如若原就貧寒,父老豈有“遺財”?董永在貧寒中能“舉假以供養(yǎng),傭作致甘肥”正是他孝行的體現(xiàn)。

高昌侯董永與傳說中的董永

之間至少有五點重要的吻合之處:(一)二人姓名相同。(二)從時間上看,前者與武梁祠壁畫,曹植、干寶的記載均不矛盾。(三)從地點上看,前者與武梁祠畫像題記、干寶《搜神記》所記完全一致,皆為“千乘人”。(四)二人都與“孝”有關(guān)。盡管高昌侯董永的孝行只是筆者的推測,但“孝”作為高昌侯的傳家寶卻是史實,所以這種推測有合情合理的一面。(五)二人的生活條件有相似之處。高昌侯董永在父親被廢之后、自己未封之前,有27年的貧寒生活經(jīng)歷;傳說中董永家境本來似乎不貧,后來才破財。因此可以認(rèn)為,董永遇仙傳說極有可能是以兩漢之間的歷史人物高昌侯董永行孝、封侯的史實為材料,雜糅東漢時期的神仙觀念而形成的。因后人不知它的歷史淵源,所以在傳播過程中,逐漸失真,以致到了東晉時,干寶只聽說董永“少偏孤,與父居”的故事,而對他的家世則一無所知了。

至于七仙女,曹植之詩稱她為“神女”,《搜神記》中她自稱“天之織女”。而在《搜神記》成書的東晉時期,牛郎織女的傳說已經(jīng)成熟并得到廣泛的傳播。今存晉代到唐代的董永遇仙傳說材料幾乎是空白,也許正好說明牛女傳說的巨大影響抑制了董永傳說的傳播。之所以會這樣,一個重要原因就在于,既然牛郎已經(jīng)與織女結(jié)緣,那么董永怎能再與之結(jié)為夫婦呢?

敦煌殘卷《董永變文》是一篇重要的文獻(xiàn)。變文有一個重要的變化是,織女已經(jīng)從一個演變成三個了!董永的兒子董仲長到七歲,受人羞辱,要找母親,一個道士孫賓告訴他說:“阿耨池邊澡浴來,先于樹下隱潛藏。三個女人同作伴,奔波直至水邊旁。脫卻天衣便入水,中心抱取紫衣裳。此者便是董仲母,此時縱見小兒郎。”織女變成三個的契機(jī),一方面是為了與牛女傳說劃清界線,另一方面也是以天上星象為依據(jù) 的。織女星本有三顆,位于銀河岸邊,三星呈三角形排列。雖然有了三個織女,到底還不能與牛郎之妻截然分開,也不能確認(rèn)哪一個織女是董永之妻。到了宋代,這個問題才得以徹底解決。

董永遇仙傳

明代人所編的一部載錄宋元舊話本的小說集《清平山堂話本》在中國早已失傳,20世紀(jì)初由日本傳回國內(nèi),書中保存著一篇完整的話本小說《董永遇仙傳》。董永的兒子董仲舒為了尋母,道士嚴(yán)君平指點道:“難得這般孝心。我與你說,可到七月七日,你母親同眾仙女下凡太白山中采藥,那第七位穿黃的便是。”董永所遇的仙女第一次成了“七仙女”。從此之后,明清以來的各種地方戲中,董永所遇的仙女都叫七仙女了。織女一下子變成了七位,那么在天上,她們又是什么星宿的化身呢?

筆者發(fā)現(xiàn),在中國古代星象學(xué)中,天上以“七星”命名的一共有十三組:北斗七星、紫微垣華蓋七星、太微垣常陳七星、天市垣七公七星、東方亢宿折威七星、北方女宿扶筐七星、北方危宿車府七星、西方奎宿外屏七星、西方奎宿天溷七星、西方昴宿昴七星、南方鬼宿天狗七星、南方星宿星七星、南方軫宿青丘七星。這些星宿都有自己的特定功能,其中北方女宿扶筐七星的功能是:“東七星曰扶筐,盛桑之器,主勸蠶也。”(《晉書·志一》、《隋書·志十四》)、“扶筐七星,為盛桑之器,主勸蠶也,一曰供奉后與夫人之親蠶。明,吉;暗,兇;移徙,則女工失業(yè)。彗星犯,將叛。流星犯,絲綿大貴。”(《宋史·志三》)

得名較遲的“扶筐七星”,首見于《晉書》,而《晉書》、《隋書》均為唐人所修,則此星大致得名于六朝之后。唐宋時期,扶筐七星的主功能是非常明確,為人間桑蠶、紡織的主星神。因七星相圍如采桑之提筐,所以得名“扶筐”,即“盛桑之器”。《宋史·志三》還說:“織女足常向扶筐,則吉;不向,則絲綿大貴。”元人所修的《宋史》對之記錄甚明,可知當(dāng)宋末元初扶筐七星主桑蠶之功能在民間定有流播。而首出七仙姑的《董永遇仙傳》正出于宋元之際。可知,扶筐七星的紡織功能及吉兇預(yù)兆上的反映正是七星姑形成的星辰源典。這種民俗認(rèn)定與宋元話本《董永遇仙傳》中首次出現(xiàn)七仙女身影在時間與寓意上都是非常吻合的。因此,唐宋之后,民間觀念中織女與七仙女才能不相混同,牛女傳說與董永傳說則自然分離開了。

不過,今天民間觀念中的所謂“姑兒星”,其實指的是昴七星(昴星團(tuán)),但在唐宋時代,這種觀念還沒有形成。唐代人張守節(jié)的《史記正義》說:“昴七星為髦頭,胡星,亦為獄事。明,天下獄訟平;暗為刑罰濫。六星明與大星等,大水且至,其兵大起;搖動若跳躍者,胡兵大起;一星不見,皆兵之憂也。”可能是,后來人們因為找不著“七仙女”的星宿身份,便將之附會到看上去擠成一團(tuán)的昴七星身上。

歷史記載

兒子

《董永變文》叫董仲,《董永遇仙記》改為董仲舒,明代《董永寶卷》叫董震清,“挽歌”《槐陰記》也叫董仲舒,評講《大孝記》叫仲書,其弟(賽金生)叫仲遺,彈詞《槐蔭記》叫天保。仲書其實就是仲舒。董仲舒是漢代大儒,生于河北,對漢武帝“黜百家,獨尊儒術(shù)”起了很大作用,也是漢代“以孝治天下”的積極主張者和推動者。把董仲舒說成董永的兒子,是可笑的,但這正是這類講唱文學(xué)作品的特色。更有意思的是,到戲劇文學(xué)出現(xiàn),給董永當(dāng)兒子的還加上了東漢末年的董祀、董卓、董奉等多人。董卓是大奸臣,歷來是反派人物,豫劇《張七姐臨凡》卻讓他做了董永的兒子。還有的說董永的兒子小名叫祀,官名叫仲舒,把前漢、后漢的兩個名人捏在一起。

出生地

按《搜神記》,董永是千乘人,今山東博興。話本《董永遇仙記》說是“淮安潤州府丹陽縣董槐村”,《董永寶卷》說是“祝州府萬陽縣普州村”、“挽歌”《槐陰記》說是“黃州孝感縣杏花村”,評講《大孝記》說是“湖廣黃州府麒麟縣董家村”,彈詞《槐蔭記》說是“湖廣潤州丹陽(后改孝感縣)董家村”。這段時間在舊書攤上買到一個名為《董永賣身》的手抄本,開頭敘董永的身世:“昔日有個董治普,家住胡(湖)廣得(德)安府,端陽縣內(nèi)落下戶,生下董全生董清,董清又生董彥珍,五輩玄孫叫董永……”有籍貫,有祖孫五代的名諱。這還只是很小一部分。文學(xué)作品給董永虛構(gòu)了一個籍貫,正好跟一些地方的地名相同 ,他們便以為董永真的是在那里出生。董永是大孝子,人們把他說成本地人,就是給自己增光。即使講唱文學(xué)和戲劇文學(xué)中沒有提到,一些地方志也會把董永說成本地人。這是另外一些縣志說董永是本地人的來由。