上帝粒子

簡介

在粒子物理學里,標準模型是一種被廣泛接受的框架,可以描述強力、弱力及電磁力這三種基本力及組成所有物質的基本粒子。由于基本粒子和基本力形成了物理世界,所以,除了引力以外,標準模型可以合理解釋這世界中的大多數物理現象。最初,標準模型所倚賴的規范場論禁止基本粒子擁有質量,這很明顯地顯示出初始模型不夠完全。后來,物理學者研究出一種機制,能夠利用對稱性破缺來賦予基本粒子質量,同時又不會抵觸到規范場論。這機制被稱為希格斯機制。在所有解釋質量起源的機制之中,希格斯機制是最簡單、最被認可的一種。物理學者已完成很多實驗,并確實偵測到這機制引發的許多種效應,但是他們不確切了解這機制到底是怎么一回事。

標準模型給出了自然界四種相互作用中的電磁相互作用和弱相互作用的統一描述,但是在能量低于一定條件后,電磁相互作用和弱相互作用將呈現為不同的相互作用,這被稱為電弱相互作用的對稱性自發破缺。希格斯粒子就是在標準模型解釋電弱對稱性自發破缺的機制時引入的。

根據標準模型理論,宇宙空間中的各處,無論是真空中還是空氣中,甚至是物質的內部,都充滿了希格斯粒子(希格斯場)。希格斯粒子被認為是生成基本粒子的“質量”之源。雖然質量總是與“重量”聯系在一起,但嚴格說起來是不一樣的。質量應該是反映“物質運動的難易程度”(更為正確的說法是“改變物質速度的難易程度”)的物理量。

為什么有些基本粒子具有質量,而有些基本粒子的質量為零?標準模型的希格斯機制可以解釋這問題。根據希格斯機制,有些基本粒子因為與遍布于宇宙的希格斯場彼此相互作用而獲得質量,但同時也會出現副產品希格斯玻色子。這玻色子是希格斯機制的必然后果,是物理學者長久以來尋覓的對象,假若實驗證實希格斯玻色子存在,則可給予希格斯機制極大的肯定,特別是對于為什么有些基本粒子具有質量這問題的解釋,也可以確定標準模型基本無誤。有些理論不需要假定希格斯玻色子的存在。這些理論稱為無希格斯模型。假若希格斯玻色子被證實不存在,則物理學者可能會轉而關注這些理論。

2013年3月14日,歐洲核子研究組織發布新聞稿表示,先前探測到的新粒子是希格斯玻色子。

相關事件

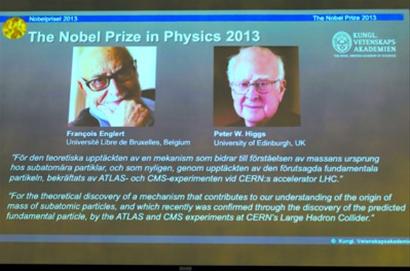

2013年10月8日,在瑞典皇家科學院舉行的新聞發布會上,大屏幕展示2013年諾貝爾物理學獎得主的頭像,他們分別是比利時物理學家弗朗索瓦?恩格勒特(左)和英國物理學家彼得?希格斯。

一生二、二生三、三生萬物,到底“一”這個最基本的粒子從何而來?8日晚,2013年諾貝爾物理學獎“遲到”一個小時才頒布,比利時人弗朗索瓦?恩格勒特和英國人彼得?希格斯分享諾獎。這兩位年過八旬的理論物理學家,在大約半個世紀前提出關于“上帝粒子”的理論預言,去年這一預言被實驗證實,今年又“兌獎”成功。然而,這個看似圓滿的結局還是帶著一連串的問號。

為何三度延遲頒布?

按計劃,今年物理學獎應在北京時間傍晚5時45分揭曉,但瑞典官方3次延遲發布會時間,解釋稱“正在會商”,被外界疑為存在爭議。上海交大物理和天文系主任季向東教授表示,這一科學預言絕對是“諾獎級”的,“但問題在于獎項是發給理論成果,還是發給實驗成果”。華東師大理論物理研究所劉宗華教授認為,到底應該由幾人來分享這項諾獎也是一個大問題。

在原子、質子、電子、中子之外,再細分下去,有沒有更純粹的粒子,猶如化學世界中的基本元素。劉宗華介紹,早在1964年,世界上至少有3個研究組在做同一件事情――探索物質世界的微觀粒子,都預言了后來被稱為 “上帝粒子”的“希格斯粒子”存在。布繞特和恩格勒特兩人的理論文章發表于當年6月,希格斯獨立研究得出的論文發表于7月,另外還有一個多人研究組在10月總結了前兩人的理論成果,并加入了自己的理論,提出了基于這種粒子的“標準模型”,被引為粒子物理領域的經典模型。

在此之后,“預言”中夸克、輕子等62種基本粒子,有61種都被陸續找到,只有最后一種“希格斯粒子”經多次驗證,卻始終未有確鑿證據。直至2012年7月,歐洲核子研究中心的高能粒子對撞機捕捉到了“希格斯粒子”稍縱即逝的身影,兩個多國實驗組參與者上千。

在季向東和劉宗華看來,顯然諾貝爾獎堅持了原則性。首先,不授予已故人士,比如和恩格勒特同組的布繞特已離世,便無緣諾獎。其次,獲獎者不超過3人,這樣多人研究組和千人實驗組也錯失了諾獎。至于為何“希格斯粒子”僅以希格斯命名,這只是另一位物理學家讀了希格斯論文后給出的定義,誰知約定俗成,被后人叫開了。

有沒有更完美理論?

獲獎人恩格勒特和希格斯均試圖解釋在物質世界誕生之初,在從“無”到“有”的過程中,究竟由什么基本粒子構成,并相互作用。

也許,探索物質本源的理論物理學最近乎哲學。季向東說,其實“希格斯機制”是最簡單甚至是最丑的粒子物理理論。根據“希格斯機制”,如果造物主真的存在,他用的粒子法則并沒有人們想象的那么高深精妙,似乎很容易地被希格斯等人猜出了心思。因為最美的物理往往只有一條真理之路,除此之外別無他途。而“希格斯機制”存在很大的不確定性,顯得隨機而任意。事實上,希格斯粒子是人類發現的唯一不轉動的基本粒子,自旋為零。“正因如此,她像一朵‘交際花’,跟任何粒子都可以相互作用。”

據了解,除了“希格斯機制”形成的“標準模型”之外,還有不少粒子世界的模型相繼提出,它們相比之下更為復雜,也難以被證明,因此“標準模型”相對容易“舉證”,成了經典理論。劉宗華表示,其實歐核中心在宣布發現“希格斯粒子”時,也只是用了“疑似”一詞,承認仍存在億分之一的誤差。如此之小的誤差,才被物理界認為是可以接受的事實。

對于季向東、劉宗華等當代物理學家而言,恩格勒特和希格斯是“爺爺輩的人”,雖不再活躍于國際舞臺上,而他們的大名都寫進了教科書。“其實物理學家心底里不希望找到 ‘希格斯粒子’,因為答案可能不止一個,或者說還有更完美的理論。”季向東笑言,或許這是上帝騙騙人類,依然保守著他的秘密,以及背后的真相。

是一個粒子還是n個?

即便“上帝粒子”真是這樣存在,并發揮作用,它真的只是一個粒子嗎?據介紹,理論物理界從沒有對“上帝粒子”死心,最大的懸念就是:“上帝粒子”可能是兩種粒子的組合體或混合物。比如,兩個正轉動、反轉動的粒子合二為一,結果形成了一個不轉動的粒子。更有意思的是,也許不止兩個粒子,而是多個、n個粒子共同構成了“上帝粒子”。總之,人類還在繼續找尋、深入探析這個懸念。

“上帝粒子”通過高能高速的粒子對撞實驗才能測得,耗費人力財力極大。歐洲大型對撞機這樣的實驗裝置,目前是世界上最大、能量最高的粒子加速器,位于全長27公里、深入地下百米的圓形隧道內。從構想到建成,歷時近20年,耗資約60億美元,包括中國在內的80多個國家和地區的上萬名科學家和工程師參與。而且,目前已知,“上帝粒子”的壽命極短,一旦產生即衰變不見,只能存在“10的―22次方”秒,也就是小數點之后20多個零的秒數之內。為了“目擊”它的瞬間,就用了3年多時間。

這種求真的探索和發現似乎不會停止。季向東透露,中國物理學界正在醞釀建設 “希格斯工廠”,“生產”更多粒子,但這項巨大工程可能需要百億投入。與此同時,日本科學家也宣稱建設國際線性加速器,像工廠一樣制造更多“希格斯粒子”,增加日本在基礎科學領域的國際顯示度。