在北京時間5月3日早7點開始的蘇富比印象派及現代藝術專場拍賣會上,蒙克的曠世經典《吶喊》作為第20件拍品登場,最終以1.07億美元(約合6.74億人民幣)落槌,加傭金后成交價為1.199億美元(約合7.553億人民幣),成為有史以來最貴的拍品。挪威國家美術館館長艾于敦·埃克霍夫說,挪威政府批準奧爾森出售《吶喊》,是因為另外3個版本都藏于挪威首都奧斯陸,其中一幅由國家美術館收藏,兩幅由蒙克博物館收藏。

在北京時間5月3日早7點開始的蘇富比印象派及現代藝術專場拍賣會上,蒙克的曠世經典《吶喊》作為第20件拍品登場,最終以1.07億美元(約合6.74億人民幣)落槌,加傭金后成交價為1.199億美元(約合7.553億人民幣),成為有史以來最貴的拍品。挪威國家美術館館長艾于敦·埃克霍夫說,挪威政府批準奧爾森出售《吶喊》,是因為另外3個版本都藏于挪威首都奧斯陸,其中一幅由國家美術館收藏,兩幅由蒙克博物館收藏。

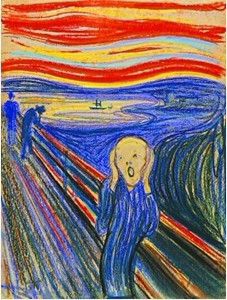

在北京時間5月3日早7點開始的蘇富比印象派及現代藝術專場拍賣會上,蒙克的曠世經典《吶喊》作為第20件拍品登場,最終以1.07億美元(約合6.74億人民幣)落槌,加傭金后成交價為1.199億美元(約合7.553億人民幣),成為有史以來最貴的拍品。這是蒙克畫作《吶喊》。

挪威表現主義畫家愛德華?蒙克的名作《吶喊》2日在美國紐約以將近1.2億美元的價格拍出。

按英國蘇富比拍賣行的說法,這一價格創下單件藝術品拍賣成交價新紀錄。

超過畢加索 成為最貴的油畫

蒙克總共創作4個版本的《吶喊》。這次拍賣的是他1895年創作的版本(第三版),由挪威商人彼得?奧爾森收藏,他的父親托馬斯?奧爾森是蒙克的朋友、鄰居及藝術贊助人。這也是唯一一幅由私人收藏的《吶喊》,其他三個版本均被博物館收藏。蒙克完成于19世紀末20世紀初的《吶喊》是世界藝術史上公認的杰作。畫面上,扭曲變形而尖叫的人物造型,像血一樣猩紅的云彩,仿佛是一場精神災難,表現出令人眩暈的雜亂和空虛。

蘇富比拍賣行發言人達雷爾?羅沙告訴法新社記者,拍賣過程持續十多分鐘,“一開始,7名競拍者參與競價,接下來是兩名電話委托競拍者之間的持久戰,最終將成交價推向歷史新高。”

拍賣師托比?梅耶爾隨后落下拍賣槌,同時宣布:“世界紀錄。”

成交價1.199225億美元超過先前的單件藝術品拍賣成交價紀錄。西班牙畫家巴勃羅?畢加索的《裸體、綠葉和半身像》2010年在紐約拍出1.065億美元。

估價8000萬美元 曾被評論過高

倫敦弗拉姆藝術品咨詢公司顧問邁克爾?弗拉姆認為,《吶喊》是流行文化的一部分,“被好萊塢使用,制成卡通片,印上T恤衫……與《蒙娜麗莎》一道,《吶喊》已成為藝術史上最知名、最受認可的形象”。

此次拍賣吸引了眾多國家買家的關注,以至于網上交易平臺無法登錄,英國某博彩公司也為拍賣價突破1億美元開出4/6的賠率。之所以轟動全球,皆因此次作品被認為有以下幾個不同尋常之處:

一是蒙克的《吶喊》是最家喻戶曉的作品之一。蘇富比曾宣稱,《吶喊》在學術界和大眾間的知名度大約僅次于達?芬奇的《蒙娜麗莎》;二是蒙克的《吶喊》最能讓大眾產生情感共鳴,因為很多人都會有畫中人那樣“站在一座橋上想尖叫的感覺”;三是蘇富比對這件作品8000萬美元的估價創造了拍品估價的最高紀錄;四是拍賣商認為,不同于其他版本,這一版《吶喊》是色彩最豐富、最鮮亮的一幅;五是這版《吶喊》是唯一由蒙克親手為畫框上漆,并題下詩句解釋創作動機的作品。蒙克寫道:我的朋友們繼續走,我落在后面,焦躁、顫抖。我感到自然的巨大吶喊。

而對于此前蘇富比報出的8000萬美元估價,某藝術機構曾評論估價過高。評論稱,說愛德華?蒙克的《吶喊》僅次于達·芬奇的名作《蒙娜麗莎》,這種比喻不合適。愛德華·蒙克的《吶喊》“是存世四幅構圖相近的《吶喊》之一”,但不是四幅中的精品,畫面層次和厚重感都不夠濃烈,所以成交價預料將超過8000萬美元估價過高。

拍賣所得 建博物館和藝術中心

挪威商人、賣家奧爾森告訴美聯社記者,他的父親是蒙克的朋友和鄰居。納粹德國軍隊占領挪威后,稱蒙克的畫“墮落”。奧爾森的父親幫助拯救74幅蒙克作品。1940年,奧爾森一家逃往英國,提前把收藏的畫作轉移至一座家族農場,直至1945年挪威擺脫占領。

奧爾森說,之所以決定拍賣自家珍藏的《吶喊》,是因為他認為“現在應該把這幅畫提供給其他人,讓他人有機會擁有并欣賞它……我的一生都伴隨這幅畫度過,它的力量和能量與日俱增”。

奧爾森打算用拍賣所得在挪威投資興建一座博物館、一間藝術中心和一家酒店。

挪威國家美術館館長艾于敦·埃克霍夫說,挪威政府批準奧爾森出售《吶喊》,是因為另外3個版本都藏于挪威首都奧斯陸,其中一幅由國家美術館收藏,兩幅由蒙克博物館收藏。

1994年,兩名竊賊在國家美術館偷走1893年的版本;10年后,多名蒙面竊賊在蒙克博物館偷走1910年的版本和另一幅名作《圣母》。失竊作品最終全部追回。

生命組畫揭示人類世紀末憂慮

愛德華·蒙克出生于挪威洛頓,1944年1月在挪威去世,終年80歲。童年時父母雙亡的經歷使他早年畫下了許多以疾病、死亡為主題的作品。他曾在工藝美術學校學習,1885年第一次旅法,學習印象派的畫風。1892年他應邀參加柏林藝術家協會的展覽,其作品在德國引起激烈反響。蒙克從此在德國定居下來,直到1908年。這16年是蒙克藝術發展臻于成熟的時期。他在憂郁、驚恐的精神控制下,以扭曲的線圖表現他眼中的悲慘人生。他的繪畫,對于德國表現主義藝術產生了決定性的影響。有評論家指出,蒙克體現了表現主義的本質,并在表現主義被命名之前就徹底實踐了它。

1890年,蒙克開始著手創作他一生中最重要的系列作品“生命組畫”。這套組畫以“生命、愛情和死亡”為主題,采用象征和隱喻的手法,揭示了人類“世紀末”的憂慮與恐懼。1893年所作的油畫《吶喊》,是這套組畫中最為強烈和最富刺激性的一幅,也是他重要代表作品之一。在這幅畫上,蒙克以極度夸張的筆法,描繪了一個變了形的尖叫的人物形象。蒙克自己曾敘述了這幅畫的由來:一天晚上我沿著小路漫步,路的一邊是城市,另一邊在我的下方是峽灣。我又累又病,停步朝峽灣那一邊眺望——太陽正落山,云被染得紅紅的,像血一樣。我感到一聲刺耳的尖叫穿過天地間;我仿佛可以聽到這一尖叫的聲音。我畫下了這幅畫——畫了那些像真的血一樣的云,那些色彩在尖叫。