古口,首次由Evitt于1961年提出,它是存在于現(xiàn)代和化石的溝鞭藻孢囊壁上的一個(gè)特殊的開口。

古口

概述

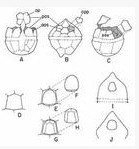

古口首次由Evitt于1961年提出,它是存在于現(xiàn)代和化石的溝鞭藻孢囊壁上的一個(gè)特殊的開口。古口——孢囊在脫囊時(shí),通過壁上一塊或幾塊板片的失去形成一開口,原生質(zhì)即通過此開口流出,繼而形成新的動(dòng)細(xì)胞,從而結(jié)束生活周期中的休眠階段。多數(shù)種孢囊的古口具有一定的形狀且分布于一定的位置。古口的位置和動(dòng)甲上某一塊或幾塊板片的位置相當(dāng),形狀也大致與其相似。主要古口縫線——限定古口邊界的線,附加古口縫線——主要的古口縫線向著孢囊的其余部分分支延伸。囊蓋——那個(gè)(些)失去的板片。囊蓋主要有兩類:游離型;依連型——脫囊后仍在某一部位與孢囊相連;單一囊蓋——由一個(gè)或多個(gè)板片構(gòu)成,不存在附加古口縫線;復(fù)合囊蓋;單板囊蓋——由一個(gè)板片構(gòu)成;多板囊蓋—古口的位置大多位于上孢。

古口類型

頂古口(A)——失去頂系板片而形成的古口

溝前古口(P)

前間古口(I)

聯(lián)合古口(C)

裂縫式古口

在所有的類型中,以簡(jiǎn)單的前三種類型最為常見。

頂古口(A)——失去頂系板片而形成的古口開口位鋸齒狀

溝前古口(P)——失去1至數(shù)塊溝前板

多甲藻型——開口為六邊形

旋溝藻型——開口為五邊形

前間古口(I)——失去1至數(shù)塊前間板片如果為1塊,多為2a

聯(lián)合古口(C)——失去2個(gè)或2個(gè)以上板系的板片 而形成的古口。如:A+P, 3I+P

上孢古口——失去整個(gè)上孢板系

上孢貫切古口——失去整個(gè)上孢的縱向1/2板片

裂縫式古口——沿板片邊界裂開,陸相溝鞭藻特有。

多甲藻類在海洋中多為前間古口, 在湖泊中多為聯(lián)合古口。在同一種類型的古口中,古口的形狀、大小和組成的多邊形各邊之間的比例變化是鑒定不同屬種的重要依據(jù)。