太陽常數

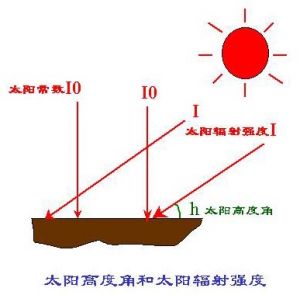

太陽常數是指在日地平均距離處,地球大氣外界垂直于太陽光束方向的單位面積上單位時間內接收到的所有波長的太陽總輻射能量值。

定義

【太陽常數】(solar constant)在日地平均距離處,地球大氣外界垂直于太陽光束方向的單位面積上單位時間內接收到的所有波長的太陽總輻射能量值。通常用符號S表示,其單位為Wm-2,但習慣有的仍用應廢除的單位cal.cm-2?min-1,其換算關系為 led?cm-2?min-1=697.8W?m-2。因為在0.2—10.0μm的波段內集中了太陽輻射總能量的99.9%,所以測量太陽常數涉及的波段并不太寬。

太陽常數

太陽常數太陽常數的測量

精確測定大陽常數和太陽光譜不僅對大氣科學的研究,而且對于天文、航天、太陽能利用和環境科學等都具有重要意義。太陽常數的測量,過去多用地面測量方法(見長法和短法),60年代以后,則更多地采用飛機、氣球、高空火箭甚至軌道衛星等高空測量手段。在太陽常數的測量和推算中,由于所用的儀器設備、觀測步驟、觀測點的大氣條件以及大氣消光訂正等方法不盡相同,同時在絕對標度標準和不同標度系統換算上也往往存在誤差,因此得到的最終結果也不一致。以往采用過1.94-2.00cal/(cm2min),即相當于1395—1353W/m2之間的一些數值作為太陽常數。近年來,則傾向于取1.96cal/(cm2 min),1981年的墨西哥會議上,世界氣象組織的儀器和觀測方法委員會則建議采用1367±7W/m2為太陽常數值。太陽常數本身的變化問題至今仍未研究清楚。目前只能認為太陽常數有小于1%的變化。

禹秉熙(朝鮮族)吉林省中國科學院長春光學精密機械與物理研究所主任。他是我國光電領域的著名科學家,曾參加設計制造我國最早的彩色攝像機分色棱鏡等項工作。在國家載人飛船工程中,研制出太陽常數監測器,是國家多個重大科研項目的帶頭人。張力攝

禹秉熙(朝鮮族)吉林省中國科學院長春光學精密機械與物理研究所主任。他是我國光電領域的著名科學家,曾參加設計制造我國最早的彩色攝像機分色棱鏡等項工作。在國家載人飛船工程中,研制出太陽常數監測器,是國家多個重大科研項目的帶頭人。張力攝 太陽常數測定歷史

1881年,第一次試圖直接測定太陽常數的是法國物理學家Claude Pouillet(1790-1868)和英國天文學家John Herschel(1792-1871)。兩人分別獨立地設計了不同的測定裝置。但原理都一樣:利用已知質量的水在太陽光下放置一定時間,用溫度計測量升溫過程,水的比熱已知,則可以計算得出光照強度。(附圖為Pouillet日溫計)。他們推定的值是現在所用值1367(±4) w/m2的一半左右,這是因為他們都沒有考慮地球大氣對光的吸收。

1875年,法國物理學家Jules Violle(Jules Louis Gabriel Violle)以在位于法國和瑞士交界的阿爾卑斯山Mont Blanc第一個開展高海拔區測定太陽常數而聞名.

1902-1957, 斯密森研究所的科學家C.G. Abbot(Charles Greeley Abbot)等人在根據多年高海拔地區觀測結果,基于地基法確定的數值為1322-1465W/m2。近年來通過各種先進手段,基于地基法測得的太陽常數的標準值為1353w/m2。

1976年,美國宇航局根據高空平臺的觀測結果,發布的太陽常數值為1353(±21)W/m2(TheKaekara,1976); 據1978-1998年6顆衛星上的觀測平臺近20年連續不斷的觀測結果,得出的太陽常數值為1366.1 W/m2,標準差為425ppm, 0.37%的波動范圍(1363-1368 W/m2)(Lean and Rind,1998)。20年衛星數據也揭示了太陽常數也存在不同時間尺度的波動。

1957年國際地球物理年決定采用1380W/m2。世界氣象組織 (WMO)1981年公布的太陽常數值是1368w/m2。多數文獻上采用1367W/m2。太陽常數也有周期性的變化,變化范圍在1%—2%,這可能與太陽黑子的活動周期有關。