冕洞

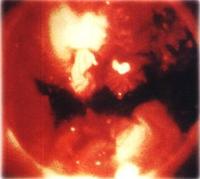

在用X射線或遠紫外線拍下的日冕照片上,可以觀察到存在的大片不規則的暗黑的像空洞一樣的區域,這些區域稱為冕洞。它是日冕中氣體比較稀薄的區域,壽命最長可達1年。

簡介

冕洞是用X射線或遠紫外線拍下的日冕照片上可以觀察到的在日冕中存在的大片不規則的暗黑區域。冕洞是日冕中氣體比較稀薄的區域,壽命最長可達1年。

冕洞和開放磁場線的單極強度有關,在磁力弱時,冕洞主要會出現在太陽磁極附近,而若在磁力強時,冕洞則可以在任何地方出現。太陽風中快速移動的物質已知道會延著通過冕洞的開放磁場線發散出來。

冕洞的發現

1950年,瑞士天文學家瓦德邁爾從日冕儀觀測的太陽圖象中,首先發現日冕中有些暗黑的區域,他把這種區域叫做“洞”,后來天文學家把這些“洞”定名為“冕洞”;

1964年,在火箭上拍攝到X射線的冕洞照片;

1967年,軌道太陽觀測臺4號利用遠紫外線觀測到冕洞;

1972年,坎杜等在射電波段也觀測到冕洞;

1975年,博林等利用SKYLAB拍攝的HeII304單色照片,繪制了冕洞邊界的綜合圖集;

同一時期,諾爾第等用SKYLAB得到的軟X射線資料編制了另一部圖集。這2部圖集有較好的一致性,為研究冕洞的分布和性質提供了豐富的素材。

冕洞的不同分類

冕洞大體分為三種:極區冕洞,位于兩極區,常年都有;孤立冕洞,位于低緯區,一般面積較小;延伸冕洞,向南北延伸,從北極區向南延伸至南緯20°左右或由南極區向北延伸至北緯20°左右,且同極區冕洞相接,面積較大。在天空實驗室飛行期間(太陽活動下降期)太陽表面覆蓋18~19%的冕洞。

冕洞

冕洞現在看來,“冕洞”這個名字取得并不十分恰當,因為冕洞基本上都是長條形的,或是不規則行的。冕洞是太陽大氣中一種壽命較長的現象,但并非永久存在,尤其是兩極地區之外的冕洞。它們有生有滅,小冕洞也許只存在一個太陽自轉周期,即約27天;稍大的平均壽命為五、六個太陽自轉周期,最長的可在10個周期以上。太空實驗室在觀測太陽時發現,太陽兩極的冕洞相當穩定,長期存在,而且似乎存在著一種奇妙的、另人費解的關系,即一個極處的冕洞擴大時,另一個極處的冕洞就縮小,反過來也是如此,好像兩處冕洞的面積總和,非得是常數不可。至于冕洞的產生、擴大、縮小和消亡等問題,目前仍在探索和研究中。但有一點已得到了確認,冕洞就是太陽風的出風口。

冕洞的物理性質

在SKYLAB飛行期間 [太陽活動下降期] ,太陽表面覆蓋18-19%的冕洞。有趣的是,兩極冕洞面積的總和是相當穩定的,若一極的冕洞變大,另一極的便縮小,而總面積基本上保持不變。

冕洞的壽命一般為5個太陽自轉周,有的可達8-10個自轉周,甚至1年。

冕洞是太陽上一種比較穩定的現象,其面積增長率和衰減率相同,為每秒1.1-1.9萬平方公里。

冕洞相對于太陽表面基本不動,并隨太陽自轉作近似的剛性旋轉。與黑子相比,它具有更強的剛性旋轉性。

冕洞是日冕中密度較低的的區域。1975年,瓦爾德邁爾測得冕洞中心密度為周圍日冕的1/10;1972年,芒羅等人根據遠紫外線探測資料推算出冕洞密度約為寧靜區的1/3;1977年,他們測得極區 [緯度68°以上] 冕洞在離太陽2-5個太陽半徑的電子密度和粒子流速,研究表明,在2.2-3個太陽半徑處,粒子的流速就從亞聲速轉為超聲速。

冕洞的溫度約為100萬度,比寧靜日冕區低一些,而溫度梯度則只有后者的1/10。

冕洞中的磁場

冕洞僅存在于大的單極磁區域中,而且不與大尺度磁場圖的中性線相交;但并不是每一個單極磁區都能產生冕洞,冕洞總是出現在與該半球具有相同極性的磁區中。

冕洞中的磁場是不均勻的。各孤立冕洞的磁場強度不等,從零點幾高斯到十幾高斯。冕洞與無冕洞區的磁場強度差不多,但比活動區弱。極區冕洞場強在1高斯左右。

1972年,阿特休勒等用無電流場模型對冕洞進行了計算,提出它有開場線的可能;

1977年,萊維恩提出冕洞內不是所有的場線都是開放的;

1978年,諾爾第等提出冕洞的大尺度變化是磁力線突然開閉引起的。場線開放時,冕洞擴展;場線閉合時,冕洞收縮。

盡管在不少冕洞照片上能夠看到開場結構的特征,如冕洞的羽狀結構、冕洞邊緣的浪花狀結構,但還不能肯定它在任何時候都有開場線。

不少學者對冕洞同太陽風和地磁擾動之間的關系作了統計研究,發現小的低緯冕洞同地球附近空間速度約為每秒550公里的太陽風有很好的相關性;高緯冕洞 [特別是極區冕洞] 能產生高速太陽風,但一般不能到達地球;大的冕洞 [即使在中緯區] 與地球周圍大于每秒700公里的太陽風有較好的相關性;長壽命的赤道冕洞是太陽風的風源,也就是M區,它能引起重現性的磁擾。

另外,關于冕洞的形成問題尚未解決。