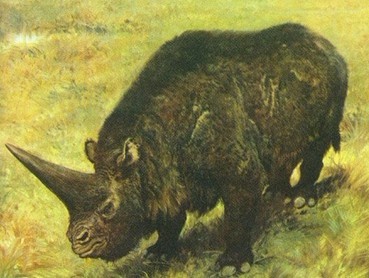

披毛犀(學名Coelodonta antiquitatis),又名長毛犀牛,是一種已滅絕的犀牛,生存于更新世,并在冰河時期存活了下來。披毛犀生活在歐亞大陸北部,而其近親的板齒犀則生活在南方。披毛犀有一只扁平的角,可以推開雪來吃草。它亦有一層厚厚的毛皮及脂肪,用來在寒冷的環境保持溫暖。2009年10月吉林省汪清縣發現1萬年前滅絕的披毛犀頭骨化石。

披毛犀

披毛犀 - 簡介

披毛犀又名長毛犀牛, 已絕滅的一種哺乳動物,歸于奇蹄目犀科雙角犀亞科。曾是舊石器時代人類的狩獵對象。根據在西伯利亞發現的披毛犀凍尸,在波蘭發現的浸泡在瀝青沉積里的尸體,以及法國舊石器時代洞穴中的壁畫,現代人得知披毛犀體表披有御寒的長毛和濃密底絨毛。這類動物頭骨長而且大,頭部和頸部向下低垂,額上和鼻上各長有一支犀角,鼻角尤其長大,向前傾斜伸出。它的臼齒齒冠很高;釉質層厚,有許多褶皺;齒凹內充填了致密的白堊,適合于咀嚼質地干燥地的草本植物。

一般認為是在更新世冰期氣候條件下發展起來的,但是在氣候溫和的草原環境的沉積里也發現過披毛犀的化石。生活時代大約距今12000~4000年之間。

披毛犀 - 分布

已知披毛犀的化石分布范圍,幾乎遍布歐亞大陸北部,最北界限大約在北緯72°,最南到北緯33°。中國的披毛犀化石較集中的分布在東北平原,在華北、西南也偶有發現。

披毛犀 - 食性

披毛犀的食性一直被用爭議。氣候重組發現披毛犀喜歡寒冷及干燥的草原凍原環境。另有分析顯示披毛犀喜歡吃草及莎草等植物。

對一個在斯塔福郡發現的披毛犀標本的頭顱骨、顎骨及牙齒而進行應變向量生物化學研究,發現其肌肉及牙齒特征適合吃草。它的顳及頸部肌肉亦適合對抗當吃地上植物所造成的大拉力。而披毛犀有大的間隙亦支持這個說法。

與現存的奇蹄目比較,披毛犀是后腸發酵動物及只有一個胃,故此它較喜歡有豐富纖維素而較小蛋白質的食物。這種消化方法需要大的食物通過量,故此支持了披毛犀大口的吃草及莎草。

披毛犀 - 滅絕

披毛犀被早期人類的獵殺,可能是其滅絕的成因。在未發現波蘭的完整標本前,它的體形只有從石洞壁畫中得知。這個標本是一頭雌性披毛犀,現正存放在克拉科夫的博物館內展覽。披毛犀一般生活在歐洲北部,并在英格蘭及北海的寒冷及干燥沙漠中很普遍。

披毛犀與真猛犸生活在同一時代。披毛犀的近親蘇門答臘犀牛仍然在東南亞存活,但卻是極危物種。

披毛犀 - 化石

汪清縣

2009年10月初,汪清縣廟嶺水泥廠工人黃勝國采石時,發現一塊完整動物頭骨化石。專家鑒定這是一萬年前即已滅絕的披毛犀頭骨化石。

測量發現,該頭骨長78厘米、寬40厘米,重20多公斤。這枚頭骨呈深黃色,整個頭骨除出土時被人為輕微損壞外,基本保持完整,特別是頭骨上的牙齒依然十分堅硬,牢固地排列在牙床上。

10月9日,汪清縣文體局找到省內專家對該頭骨化石進行鑒定。專家認為,這枚頭骨是滅絕的披毛犀頭骨化石,距今約有一萬年。

汪清至今還沒發現過舊石器時代遺址。不過,人類的出現是與古生物相伴隨的,披毛犀和猛犸象也都曾是人類的狩獵對象。披毛犀化石的發現為下一步在該區域尋找人類化石提供了依據。披毛犀是在一萬年前滅絕的,按此推斷,一萬年前汪清可能就有人類活動。汪清出土如此完整的披毛犀頭骨化石尚屬首次。

大同

大同市博物館2011年4月6日發布消息稱,繼上世紀70年代發現兩件披毛犀上頜骨化石之后,首次發現第一件披毛犀下頜骨化石。

這件披毛犀下頜骨化石是一塊拱形、類似下巴的碩大骨頭,兩側各緊密排列著四顆牙齒,釉質層厚且保存好,齒根與齒槽結構緊密,齒嚼面有不同程度磨損。

據工作人員胡平介紹,這個全長45厘米、牙齒齒冠平均高度4.4厘米的化石,是由大同鐵路派出所從一位民工乘客手里收繳并移交給市博物館的。經專業技術人員對化石圍巖剝離修復和研究鑒定,該化石為一件保存基本完整的成年披毛犀頭骨下頜骨。

這件披毛犀下頜骨化石的出土,使大同市有了完整的披毛犀頭骨化石,填補了披毛犀下頜骨實物資料的空白,對于研究自然環境的演變,生物群體從繁榮到滅絕的巨變,有著極其重要的價值。