雀啄灸

概 述

雀啄灸法也是近代針灸學(xué)家總結(jié)出來的一種艾條懸灸法。是指將艾條燃著端對準(zhǔn)穴區(qū)一起一落的進(jìn)行灸治。施灸動(dòng)作類似麻雀啄食,故名。此法熱感較其他懸灸法為強(qiáng),多用于急癥和較頑固的病證。

操作方法

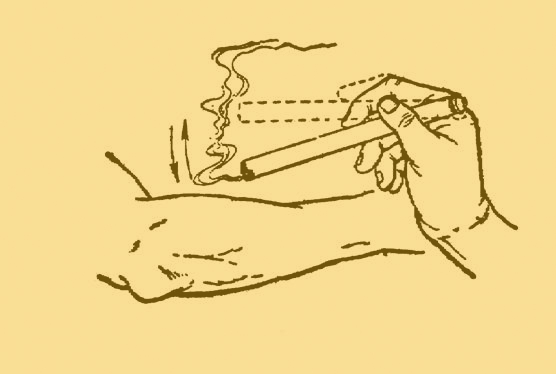

取清艾條或藥艾條一支,將艾條燃著端對準(zhǔn)所選穴位,采用類似麻雀啄食般的一起一落忽近忽遠(yuǎn)的手法施灸,給以較強(qiáng)烈的溫?zé)岽碳ぁR话忝看尉闹?~10min左右。亦有以艾條靠近穴區(qū)灸至患者感到灼燙提起為一壯,如此反復(fù)操作,每次灸3~7壯。不論何種操作,都以局部出現(xiàn)深紅暈濕潤或患者恢復(fù)知覺為度。對小兒患者及皮膚知覺遲鈍者,醫(yī)者宜以左手食指和中指分置穴區(qū)兩旁,以感覺灸熱程度,以避免燙傷。雀啄法治療一般每日1~2次,10次為一療程,或不計(jì)療程。

主治病證

主要用于感冒、急性疼痛、高血壓病、慢性泄瀉、網(wǎng)球肘、灰指甲、癤腫、脫肛、前列腺炎、暈厥急救以及某些小兒急慢性病證等的治療。

注意事項(xiàng)

1.不可太接近皮膚,尤其是失去知覺或皮膚感覺遲鈍的患者和中小兒患者以防燙傷。如灸后局部出現(xiàn)水泡,可參照前述的有關(guān)方法處理。

2.臨床上雀啄灸多可配合三棱針點(diǎn)剌或皮膚針叩剌。應(yīng)注意穴區(qū)局部消毒。

臨床應(yīng)用

1.預(yù)防感冒

取穴:大椎、風(fēng)門、肺俞。

治法:每次取1~2穴,交替使用,雙側(cè)同選。采用艾條雀啄灸法方法為將艾條由距皮膚2.5cm處逐漸及近,至患者覺灼痛為一壯,每次約灸10壯,每周1次,不計(jì)療程。

療效:63例患者經(jīng)過8次治療,預(yù)防的有效率達(dá)95.2%。艾灸次數(shù)越多,療效越顯著。

2.泄瀉

取穴:

主穴:腎俞、脾俞。

配穴:足三里、三陰交、天樞。

治法:主穴均取,配穴酌加1~2 穴,所有穴位雙側(cè)同用。拇、食、中指(可兩手同時(shí)施灸),持住上端燃著的艾條,其余兩指伸直或稍屈,以小指、無名指固定在被灸的穴位附近,根據(jù)患者耐受情況,或遠(yuǎn)或近,一起一落,如雀啄食似的施灸,每次每穴約灸6min左右,以局部感覺溫暖、舒適出現(xiàn)紅暈時(shí)為度。每日或隔日 1 次,10次為一療程,療程之間可休息4日。

療效:共治脾腎陽虛型泄瀉 30例,均經(jīng)治3個(gè)療程后進(jìn)行療效判定,結(jié)果:痊愈24例,顯效4例,進(jìn)步2例。總有效率為100.0%。

3.高血壓

取穴:百會(huì)、足三里。

治法:先灸百會(huì),后灸雙側(cè)足三里。操作時(shí)灸條從遠(yuǎn)處向穴位接近。患者感到灼燙為一壯,艾火與皮膚表面距離以患者能夠耐受為度,然后將艾條提起,再從遠(yuǎn)處向穴位接近。同樣患者感覺燙熱又為一壯,如此反復(fù)操作10次即10壯。每日1次。不計(jì)療程。定期就診復(fù)查。

療效:共治318例,均停用降壓藥物,灸療后大都有即刻不同程度的降壓效果。灸前平均收縮壓166.5mm汞柱,灸后為142.3mm汞柱,降低 24.2mm汞柱。灸前平均舒張壓為108.7mm汞柱,灸后為95.3mm汞柱,降低13.2mm汞柱。經(jīng)統(tǒng)計(jì),1周內(nèi)血壓恢復(fù)正常評為顯效者231例,占72.6%; 2周內(nèi)血壓基本恢復(fù)正常評為有效者60例,占18.9%;經(jīng)治2周,血壓無改善27例,占8.5%。總有效率為91.5%。

4.中風(fēng)患肢水腫

取穴 :百會(huì)、患側(cè)肩*k、曲池、外關(guān)、合谷、中渚、環(huán)跳、陽陵泉、太沖、懸鐘。

治法:采用艾條雀啄灸。施灸時(shí)將艾條點(diǎn)燃的一端與施灸部位的皮膚并不固定在一定距離,而是象鳥雀啄食一樣,一上一下的活動(dòng)施灸,每次施灸約1小時(shí),每穴施灸5~6min。每日1次,2周為一療程,共治療2個(gè)療程。

療效:對中風(fēng)患側(cè)肢體水腫的患者共166例,經(jīng)2個(gè)療程雀啄灸治療后,痊愈41例,顯效74例,有效48例,無效3例。總有效率為98.2%。艾灸對甲皺微循環(huán)的檢測數(shù)據(jù)治療前后比較,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

5.周圍性面神經(jīng)麻痹

取穴:翳風(fēng)。

治法:僅取患者穴區(qū)。取藥艾條兩根,用膠布固定在一起后同時(shí)點(diǎn)燃,右手在翳風(fēng)穴處施雀啄灸法,左手掌心向下,以食、中兩指為主在翳風(fēng)穴周圍輕輕觸動(dòng)緩解患者局部不適感,并感知其皮膚溫度,以便隨時(shí)調(diào)整施灸距離。每次施灸30min,至翳風(fēng)穴處出現(xiàn)紅暈、潮濕為度。每日 1 次,l 個(gè)月為一療程 。

療效:共治33例,均為青少年。結(jié)果:痊愈 21例 , 好轉(zhuǎn) 9 例 , 無效3。總有效率達(dá)90.9% 。

6.痰濕阻肺證

取穴:隱白。

治法:雙側(cè)均取。令患者取仰臥位或正坐位,暴露雙腳前部,采用臨床常用的藥艾灸條兩支,同時(shí)點(diǎn)燃,用正火灼烤雙隱白穴,患者自覺局部有灼熱感為度,長時(shí)火力過猛亦可采用雀啄式灸法。一般施灸40~50min,灸后可見局部潮紅,偶爾有起水泡者亦無妨,可用針灸針刺破,涂少許龍膽紫,次日可繼續(xù)施灸。若見體質(zhì)虛弱者可酌加足三里(雙)穴。一般情況可只灸隱白穴,1日 1 次,7次為1療程。

療效:13例患者通過治療后,觀察其癥狀完全消失,其他功能均恢復(fù)正常者11例,顯著好轉(zhuǎn)并不再用藥者1例,因治療中斷而無效者1例。治療時(shí)間最長者2個(gè)療程,最短者0.57個(gè)療程(4次)。總有效率92.3%。

7.臍周痛

取穴:主穴:神闕、足三里、三陰交。

配穴:痛在臍上者配灸水分、下脘;痛在臍下者配灸關(guān)元,氣海、大敦;痛在臍旁配天樞、大橫。

治法:主穴每次取2~3個(gè),配穴據(jù)疼痛部位而選。將藥艾條點(diǎn)燃對準(zhǔn)施灸部位,采用雀啄灸法,使施灸部位有明顯的溫?zé)岣校曰颊呖扇淌転橄蕖C垦ㄊ┚募s5~10min。根據(jù)癥情,每日施灸1~2次,7日為1療程。

療效:共治療23例。結(jié)果:痊愈12例,顯效8例,好轉(zhuǎn)2例,無效1例。總有效率為96.6%。

8.脫肛

取穴:主穴:百會(huì)、長強(qiáng)、足三里。

配穴:分二組:(1)心、肝(左側(cè)耳穴);(2)脾、腎(右側(cè)耳穴)。

治法:主穴百會(huì)必取,另加一穴。主穴用雀啄灸法。令患者正坐,分開頭發(fā)暴露百會(huì)穴,持點(diǎn)燃1.5寸長的艾炷置于艾灸盒內(nèi),對準(zhǔn)穴位施灸15~20min。自覺局部發(fā)熱有向下傳的感覺。灸長強(qiáng)穴,個(gè)患者取俯臥位,手持點(diǎn)燃艾炷對準(zhǔn)穴位,行雀啄灸大約15min,使肛門有向上收縮的感覺。足三里用雀啄法灸,以患者自覺溫?zé)崃繛槎取C看尉?0min。。耳穴用針刺法,耳穴皮膚作嚴(yán)格消毒,用0.5寸不銹鋼毫針,針尖達(dá)皮下至耳軟骨之間為宜,每5min行針1次,留針20min。每日施灸 1 次,病情嚴(yán)重時(shí)可灸 2 次,針刺為每日治療1次。7~12日為1個(gè)療程,間隔3~5日再進(jìn)行第二個(gè)療程。

療效:共治192例,結(jié)果:痊愈137例,顯效30例,有效18例,無效7例,總有效率為96.8%。在痊愈105例中,其中3~7日治愈的15例,8~14日治愈的36例,15~21日治愈的53例,21~28日治愈的1例。

9.術(shù)后胃腸功能紊亂

取穴:主穴:足三里、闌尾穴、曲池、中脘、天樞、氣海。

配穴:上巨虛、手三里、合谷。

治法:上述穴位均取雙側(cè)。主穴每次取3~4 個(gè),配穴根據(jù)癥情加1~2個(gè)。。患者仰臥位,肢體穴位先針后灸:取穴部位皮膚常規(guī)消毒。下肢穴位取2寸毫針,直刺1寸~1.5寸;針刺上肢穴位時(shí)用1.5寸毫針,直刺0.5寸~1寸,均提插捻轉(zhuǎn)至得氣,以穴位局部感覺酸、脹為主,毫針刺入后,每隔 15 min行針1次, l小時(shí)后拔針,按壓針孔。留針過程中施灸。腹部穴位只灸不針。灸法:用清艾條或藥用艾條2根,點(diǎn)燃后對針刺穴位施行雀啄灸,每穴約10min灸至取穴部位皮膚潮紅,其溫?zé)岣幸曰颊吣軌蛉淌転槎龋♂樅蠹赐V拱摹C咳?次,連續(xù)治療3日為一療程。

療效:臨床上以術(shù)后出現(xiàn)腸鳴音、肛門排氣作為消化道功能恢復(fù)的主要標(biāo)志。 63例患者胃腸功能均在3日內(nèi)恢復(fù),其中第1d后胃腸功能恢復(fù)者 48例,針灸2日后胃腸功能恢復(fù)者10例。治愈率為100%。

10.慢性前列腺炎

取穴:主穴:會(huì)陰。

配穴:秩邊、氣海、中極、關(guān)元、三陰交、。

治法:藥艾條制備:將艾葉、白芷、防風(fēng)、烏藥、小茴香、官桂。按8:4:4:3:2:2的比例稱好后,把白芷、防風(fēng)、烏藥、官桂粉碎后過250目篩備用。再將艾葉碾制成艾絨后與上述藥粉攪拌均勻,以優(yōu)質(zhì)桑皮紙卷制成藥艾條備用。

用法:配穴每次取2~3穴,用針刺法。囑患者伏臥位,取28號3寸毫針分別對準(zhǔn)秩邊直刺進(jìn)針,提插捻轉(zhuǎn)至穴位周圍有酸麻脹重感,使酸麻脹重之針感放射至前陰,留針10min,然后出針揉按針孔。患者再取仰臥位,取28號2寸毫針分別在氣海、中極、關(guān)元穴處直刺進(jìn)針,提插捻轉(zhuǎn)至酸麻脹重之針感放射至前陰,三陰交直刺進(jìn)針,至穴位周圍產(chǎn)生酸脹感為度,留針20min,每10min捻轉(zhuǎn)行針1次。主穴用雀啄灸法。取上述自制藥艾條點(diǎn)燃后對準(zhǔn)會(huì)陰穴處用雀啄法灸之,灸至穴位周圍皮膚出現(xiàn)紅潤有癢感為度。

上述方法每日1次,15次為一療程,每療程結(jié)束后休息2日再行下1療程。

療效:共觀察60例患者,經(jīng)過1個(gè)月治療后,治愈39例,好轉(zhuǎn)18例,無效3例,總有效率95.0%。

11.癬

取穴:阿是穴(病灶部位)

治法:一般癬病,在病灶區(qū)艾條灸施以雀啄灸手法,每次約5~10min,以不引起2度燒傷為原則和皮膚充血為度。如為甲癬,治療前,囑患者用溫?zé)崴畬⒉〖捉?0min,使其甲板軟化,常規(guī)消毒,再用刀片清除碎甲及周圍增生物,而且后用棉簽蘸冰醋酸涂抹,另外市售艾條雀啄灸灸20min,使患部皮膚潮紅,以能耐受為度。每日 1 次,治療不按療程,治愈為止。如患者不能堅(jiān)持按規(guī)定來診,可教給患者家屬治療。整個(gè)治療期間,強(qiáng)調(diào)注意衣服消毒和杜絕再感染機(jī)會(huì)。

療效:治療頭癬和體癬73例。結(jié)果全部治愈:灸1次治愈者4例,2~ 3次治愈者35例,4~ 5次治愈者32例;6次以上治愈者只有2例。全部病例無1例復(fù)發(fā)和再感染。甲癬患者共治147人,臨床療效亦較滿意。其中110例,經(jīng)10~20次治療,痊愈40例,好轉(zhuǎn)68例,無效2例。總有效率占98.2%。

12.癤腫

取穴:主穴:阿是穴(病灶區(qū))。

配穴:合谷、委中。

治法:主穴用雀啄灸法,距離病灶約0.5~1寸,以患者感微燙為度。以癤腫最高點(diǎn)為中心,緩慢均勻移動(dòng)艾條,灸至癤腫及其周圍皮膚明顯紅暈、皮溫微燙,癤腫處不痛為止。每次約30min,每日1次。配穴每次取 1 穴。以三棱針點(diǎn)剌,擠出6~10滴血。隔日 1 次。灸針都不計(jì)療程,以愈為度。

療效:54例初成膿癤經(jīng)治2~3次全部消散;26例膿初成者經(jīng)3次治療后有10例腫痛消散、吸收,16例切開排膿后均再灸1次而愈。

13.小兒腹瀉

取穴:中脘、下脘、神闕、天樞、足三里、腎俞。

治法:每次取2~3 穴,穴位可輪流選用。點(diǎn)燃艾條,在施灸部位象雀啄一樣忽近忽遠(yuǎn)上下移動(dòng)。由于小兒皮膚稚嫩又難以表達(dá),為防止?fàn)C傷,施灸時(shí),醫(yī)生應(yīng)將中、食指分開,放在施灸部位的兩側(cè),根據(jù)醫(yī)生手指的感覺來測知患兒的受熱程度,以便隨時(shí)調(diào)節(jié)施灸距離,一般灸至皮膚潮紅為止,每日灸2次。不計(jì)療程 ,以愈為期。另外,治療期間乳食應(yīng)定時(shí)定量,合理安排,注意衛(wèi)生。

療效:共治770例,結(jié)果:痊愈660例(其中,經(jīng)治療1~3次痊愈615例,3~5次痊愈45例);顯效42例;好轉(zhuǎn)者44例;無效22例。總有效率為97.1%

14.呼吸道疾患易感兒

取穴:涌泉、肺俞。

治法:每次取 1 穴,雙側(cè)同取。每穴以雀啄灸法懸灸20min,懸灸方法同前之,使其熱度以患兒能忍受為度。每日1次,6次為1療程。一般治療二個(gè)療程。

療效:涌泉穴組:治愈和顯效率為83.4%,總有效率為95.9%;肺俞穴組治愈和顯效率為79.2%,總有效率為94.3%。兩組灸治呼吸道易感兒,涌泉穴組療效略優(yōu)于肺俞穴組,但經(jīng)統(tǒng)計(jì)學(xué)處理無顯著性差異(P>0.05)。

15.妊娠嘔吐

取穴:中脘、天突、內(nèi)關(guān)、巨闕、神門、足三里。

治法:

藥艾條制備:陳艾葉(2年以上)250 g,蒼術(shù)50 g。先將蒼術(shù)研成細(xì)末,再將艾葉揉搓成團(tuán)狀,兩者混勻,用細(xì)麻紙(或易燃的薄紙卷)裹成長20~25cm、直徑約1.2 cm的藥艾條,。

用法:每次選3~4穴,點(diǎn)燃艾條對準(zhǔn)選定的穴位,距皮膚1寸上下行雀啄灸,直到所灸穴位皮膚潮紅為止,每日1次。

療效:共治33例,除上述方法外,未做其他輔助治療。結(jié)果,全部治愈,其中經(jīng)3次治療嘔吐停止17例,經(jīng)5次治療嘔吐消失11例,經(jīng)7次治療嘔吐消失5例。

16.小兒脫肛

取穴:主穴:百會(huì)。

配穴:慢性腸炎加關(guān)元,腎虛加命門。

治法:百會(huì)穴行雀啄灸,時(shí)間為15min,病程長,病情重則延長至25min。配穴據(jù)癥而加,亦用雀啄灸法,時(shí)間10~15min。加外可配合捏脊,方法為從尾骶部開始,在下髎、中髎、次髎和上髎,及腰椎間隙處拿提各3次,并在大椎處拿提1次以增陽益氣,再在各骶孔處、腰椎間隙及其夾脊處用大拇指輕揉,捏脊時(shí)應(yīng)注意患兒承受力。灸法早晚各1次,8日為1個(gè)療程。伴有細(xì)菌感染加服抗生素治療。

療效:共治22例患兒,經(jīng)1個(gè)療程治療,全部痊愈,16例半年隨訪無復(fù)發(fā)。

主要參考文獻(xiàn)

[1]安華等。灸療預(yù)防感冒63例臨床觀察 中國針灸 1993;12(4):17。

[2]陳銓。灸百會(huì)足三里治療高血壓318例 中醫(yī)雜志 1993;34(10):618。

[3]楊清彬等。艾灸治療中風(fēng)患者肢體水腫90例 中國針灸2000;20(2):72。

[4]郭朝霞等。艾灸治療偏癱患者患側(cè)肢體水腫76例療效觀察

針灸臨床雜志 1999;15(2):31。

[5]馬同如等。艾條雀啄灸治療脾腎陽虛型泄瀉30例 中國針灸 1992;12(6):3。

[6]冷文。藥艾條灸治療臍周痛23例臨床觀察 中醫(yī)外治雜志 1997;(3):18。

[7]安培禎。艾灸隱白穴治療痰濕阻肺證13例 中醫(yī)外治雜志 1996;(2):12。

[8]張彤等。重灸翳風(fēng)穴治療青少年周圍性面神經(jīng)麻痹及其對細(xì)胞免疫功能的影響 中國針灸 2000;20(10):587。

[9]馬培功等。艾灸會(huì)陰穴為主治療慢性前列腺炎189例 針灸臨床雜志 1993;9(2、3):56。

[10]馬勝。針刺藥艾灸治療慢性前列腺炎療效分析 中國針灸 1999;19(6):329。

[11]楊顯新。艾條溫和灸治療術(shù)后腹脹31例 中國針灸 1993;13(2):2。

[12]祝木星。針刺加艾灸在腹部手術(shù)后胃腸功能恢復(fù)中的應(yīng)用 中醫(yī)外治雜志 2000;(6):37。

[13]肖俊芳等。艾灸加耳針治療脫肛 針灸臨床雜志 1997;13(8):33。

[14]段吉平等。艾條灸治療頭癬和體癬73例臨床報(bào)告 針灸臨床雜志 1993;9(5):31。

[15]王作民。刮甲艾灸療治療指(趾)甲癬110例 中國針灸1997;17(9):519。

[16]王玉東。三棱針艾灸治療癤腫 浙江中醫(yī)雜志1990;25(9):423。

[17]唐寒松。艾條灸治療癤腫80例 上海針灸雜志 1988;7(2):19

[18]石信箴等。艾灸配合穴位埋線治療脫肛150例 中國針灸1991;11(6):26。

[19]劉炳權(quán)。艾灸涌泉穴防治呼吸道疾患易感兒 中醫(yī)雜志 1993;34(4):240。

[20]馬建華等。艾灸治療小兒秋季腹瀉128例 中國針灸1996;16(9):28。

[21]楊宗善。艾葉加蒼術(shù)穴位灸治療妊娠嘔吐 中國針灸2000;20(4):225。

[22]唐銳。灸腎俞治療小兒泄瀉 中國針灸 1992;12(5):29。